Le "Ki" l'énergie vitale en aïkido traditionnel

Aïkido traditionnel l'énergie plus ou moins manifesté

Kanji ki l'énergie vitale selon la couche

Kanji ki l'énergie vitale selon la couche énergétique

Kanji ki l'énergie vitale selon la couche énergétique

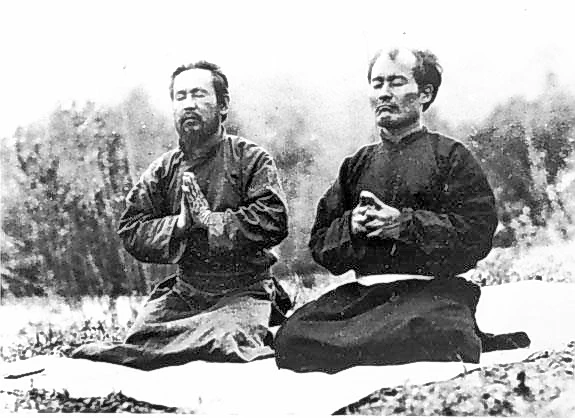

Masumi Matsumura et Morihei Ueshiba Chinkon Kishin

Masumi Matsumura et Morihei Ueshiba en train de pratiquer Chinkon Kishin (鎮魂帰神)

L'aïkido traditionnel un art basé sur l'énergie le ki

1. Ameno Tori Fune (天之鳥船) et Furitama (振魂)

- Ameno Tori Fune (天之鳥船) et Furitama (振魂) :

- Sons sacrés et kototama dans l’aïkido traditionnel

- 1. Ameno Tori Fune (天之鳥船) : Le bateau céleste des dieux

-

Kanji : 天 (ten, ame, ciel) · 鳥 (tori, oiseau) · 船 (fune, bateau)

Signification :

« Ameno Tori Fune » évoque dans la mythologie japonaise un bateau céleste, souvent associé au voyage des kamis (esprits divins) entre le ciel et la terre. Dans le shintoïsme, ce symbole représente la connexion entre les mondes visible et invisible, le sacré et le profane. - Dans la pratique spirituelle et martiale, ce terme est aussi lié à des incantations (norito) et à des chants sacrés (uta) utilisés pour purifier l’espace, harmoniser l’énergie, et invoquer la protection divine. Morihei Ueshiba, fondateur de l’aïkido, s’inspirait de ces traditions pour ancrer sa discipline dans une dimension spirituelle et énergétique.

- Ameno Torifune est bien plus qu’un simple échauffement : c’est un exercice de méditation en mouvement, une porte d’entrée vers la compréhension du ki et de l’aiki. Il permet de cultiver la sensibilité , la fluidité et la puissance sans force, valeurs fondamentales de l’aïkido.

-

- Influence du Daito-ryu : Morihei Ueshiba, fondateur de l’aïkido, a intégré cet exercice à partir d’anciennes pratiques de Daito-ryu aiki-jujutsu, où il servait à développer la puissance interne (aiki).

- Torifune tanden no ho : Variante plus avancée, avec un travail spécifique sur le tanden (centre énergétique situé sous le nombril).

- But de l’exercice

-

- Développer le ki : Apprendre à sentir, accumuler et diriger l’énergie interne.

- Améliorer la respiration : Synchroniser mouvement et souffle pour une meilleure concentration.

- Renforcer le centre (hara) : Travailler l'ancrage, l’équilibre, la stabilité et la puissance issue du ventre.

- Harmonisation : Se connecter à soi-même et à son environnement, principe central de l’aïkido.

- 2. Furitama (振魂) : L’éveil de l’âme par le son

-

Kanji : 振 (furu, secouer, vibrer) · 魂 (tama, âme, esprit)

Signification :

« Furitama » désigne littéralement « secouer l’âme » ou « faire vibrer l’esprit ». Cette pratique, issue du shintoïsme et du kototama, utilise la puissance des sons, des syllabes et des mantras pour purifier, revitaliser et aligner l’énergie vitale (ki). -

Dans le contexte de l’aïkido, le furitama est une méthode de respiration et de

vocalisation visant à :

- Harmoniser le ki (énergie vitale) avec l’univers ;

- Renforcer la présence martiale (zanshin) ;

- Purifier l’esprit avant et après la pratique.

- Kototama : Le pouvoir créateur des sons et des voyelles

-

Kototama (言霊) signifie

« l’esprit des mots » ou « l’âme du langage ». Cette tradition japonaise ancienne enseigne que les sons, en particulier les voyelles, possèdent une puissance créatrice et transformatrice. -

Les cinq voyelles japonaises (a, i, u, e, o)

correspondent aux cinq éléments (bois, feu, terre, métal, eau) et aux cinq directions (est, sud, centre, ouest, nord).-

A (阿) :

création, ouverture, énergie vitale ; -

I (伊) :

intention, concentration ; -

U (宇) :

réception, transformation ; -

E (江) :

harmonie, équilibre ; -

O (於) :

achèvement, retour à l’unité.

-

A (阿) :

- Morihei Ueshiba intégrait ces principes dans sa pratique, utilisant des incantations et des chants pour canaliser le ki et manifester l’unité avec l’univers (aiki).

- 4. L’influence des sons voyelles dans l’aïkido traditionnel

- Dans l’aïkido de Ueshiba, la voix et le souffle (kokyu) sont des outils essentiels :

-

Les kiai (cri martiaux) et les mantras (comme « A-O-U-M »)

sont utilisés pour focaliser l’énergie et perturber l’équilibre de l’adversaire. -

Les chants sacrés (uta)

et les prières (norito) sont récités pour purifier le dojo et invoquer la protection des kamis. -

La respiration synchronisée

avec les mouvements permet d’unifier le corps et l’esprit, principe central de l’aiki. - Ueshiba enseignait que la maîtrise du kototama et des voyelles permettait de transcender la technique pure pour atteindre une dimension spirituelle et martiale supérieure.

- 5. Importance dans la pratique de Morihei Ueshiba

-

Pour Ueshiba, l’aïkido n’était pas seulement un art martial, mais une voie (do) de

purification et d’harmonisation avec l’univers. Le furitama, le kototama et les sons

voyelles étaient des outils pour :

- Développer la sensibilité au ki ;

- Créer une connexion avec le divin ;

- Transformer le conflit en harmonie (masakatsu agatsu : « la victoire sur soi-même »).

- Conclusion

-

Ameno Tori Fune, Furitama et Kototama

sont des piliers de la spiritualité martiale de Morihei Ueshiba. En intégrant ces pratiques, l’aïkido traditionnel dépasse la simple efficacité technique pour devenir une quête d’unité, de paix et de connexion avec le sacré. -

La position de Morihei Ueshiba sur la nature non religieuse de l’aïkido est souvent

citée, notamment à travers sa célèbre phrase :

« L’aïkido n’est pas une religion, mais

une voie (do) pour purifier l’esprit et le corps. »

Cependant, cette déclaration ne nie pas l’influence profonde des traditions spirituelles japonaises (shintoïsme, kototama, omoto-kyo) sur sa pensée et sa pratique. - Aïkido, spiritualité et religion : la position de Morihei Ueshiba

- 1. L’aïkido n’est pas une religion, mais…

- Ueshiba insistait sur le fait que l’aïkido n’était pas une religion au sens dogmatique ou institutionnel. Il ne demandait pas à ses élèves d’adhérer à un culte, à des rituels obligatoires ou à une foi particulière. Pour lui, l’aïkido était avant tout un art martial et une voie d’éveil accessible à tous, quelle que soit la croyance personnelle.

-

Cependant, il puisait abondamment dans le shintoïsme, le kototama, et les enseignements

de l’omoto-kyo (mouvement spirituel japonais dont il était proche) pour forger sa vision

de l’aïkido. Ces influences se retrouvent dans :

- La terminologie (aiki, ki, kototama, furitama) ;

- Les rituels (purification, chants, méditation) ;

- La philosophie (harmonie, non-violence, unité avec l’univers).

- 2. Kototama, furitama, ameno tori fune : des outils, pas des dogmes

-

Ueshiba utilisait

le kototama et le furitama non comme des actes

religieux, mais comme

des

méthodes pratiques pour :

- Développer la concentration ;

- Harmoniser le corps et l’esprit ;

- Améliorer l’efficacité martiale (par la respiration, le kiai, la visualisation).

- Par exemple, les sons voyelles ou les incantations comme « A-O-U-M » étaient pour lui des moyens de focaliser le ki, pas des prières au sens religieux. De même, le concept d’ameno tori fune (le bateau céleste) était une métaphore de la connexion entre le ciel et la terre, une image poétique et énergétique, pas un objet de vénération.

- 3. La spiritualité comme fondement, pas comme religion

-

Ueshiba distinguait clairement :

- La spiritualité : recherche de sens, purification, harmonie, développement personnel ;

- La religion : adhésion à un dogme, à des rites, à une institution.

- 4. Pourquoi cette confusion persiste-t-elle ?

-

- Le contexte historique : Ueshiba a évolué dans un Japon où shintoïsme, bouddhisme et traditions populaires étaient intimement mêlés. Ses références à ces traditions étaient naturelles, mais pas exclusives.

- La dimension mystique : Ses écrits et ses discours sont parfois teintés de mysticisme, ce qui peut donner l’impression d’une dimension religieuse. Pourtant, il s’agissait pour lui d’une expérience personnelle, pas d’un enseignement à suivre aveuglément.

- L’héritage de l’omoto-kyo : Bien qu’il ait pris ses distances avec ce mouvement, certaines de ses idées (comme l’importance du kototama) sont restées dans sa pratique.

- En résumé

-

- L’aïkido n’est pas une religion, mais il intègre des éléments spirituels et philosophiques issus du shintoïsme, du kototama et d’autres traditions japonaises.

- Ueshiba utilisait ces outils pour développer la conscience,l’énergie et l’efficacité martiale, sans en faire des dogmes.

- La pratique reste ouverte : chacun peut y trouver une dimension spirituelle ou simplement technique, selon sa sensibilité.

2. L’Homme, le Ki et l’Illusion du Temps : Une Vision Orientale

- 1. La Religion comme Construction Humaine

-

Dans la tradition orientale (notamment shintoïste et taoïste), la « religion » au sens

occidental — avec ses dogmes, ses institutions et ses séparations entre sacré et profane

— est souvent perçue comme une superstructure humaine, une tentative de catégoriser et

de contrôler ce qui, par nature, est indivisible et fluide.

- Pas de séparation entre homme et divin : L’homme n’est pas « devant » ou « après » le sacré, il en est une manifestation. Le ki (énergie vitale) circule en lui comme dans l’univers ; il n’y a pas de rupture, mais une continuité.

- Pas de salut à chercher : Contrairement aux religions occidentales, il n’y a pas de « péché originel » ni de rédemption à obtenir. L’homme est déjà partie prenante du ki cosmique, immortel et éternel.

- Citation de Morihei Ueshiba :

- « L’aïkido est la voie de l’unification avec l’univers. Il n’y a ni début ni fin, ni bien ni mal, seulement l’harmonie du ki. »

- 2. Le Ki Cosmique : Immortalité et Non-Dualité

-

- Le ki n’a ni naissance ni mort : Il se transforme, circule, mais ne disparaît jamais. L’homme, en tant que manifestation du ki, participe à cette immortalité.

- Corps et esprit ne sont pas séparés : En Occident, on oppose souvent matière et esprit, corps et âme. En Orient, le corps est un véhicule du ki, l’esprit en est une autre expression — les deux sont inséparables, comme les deux faces d’une même pièce.

- Passé, présent, futur coexistent : Le temps linéaire est une illusion. Tout existe simultanément, dans un éternel présent. La pratique de l’aïkido, par le mouvement et la respiration, permet de ressentir cette réalité.

- Exemple :

- Quand Ueshiba parlait de « devenir un avec l’univers », il ne parlait pas d’une fusion mystique lointaine, mais d’une expérience directe, accessible ici et maintenant, par la pratique martiale et la conscience du ki.

- 3. L’Aïkido comme Pratique de l’Unité

-

Dans cette perspective, l’aïkido n’est ni une religion ni une simple technique de

combat, mais une voie (do) pour :

- Dépasser les illusions (ego, temps, séparation) ;

- Retrouver l’unité originelle avec le ki cosmique ;

- Agir en harmonie avec le flux universel, sans résistance ni conflit.

-

Le furitama et le kototama ne sont pas des rituels religieux, mais des outils concrets

pour :

- Vibrer en accord avec le ki (par les sons, la respiration) ;

- Purifier les blocages (physiques, mentaux, énergétiques) ;

- Manifester l’unité dans chaque mouvement.

- 4. La Tradition Orientale et la Pratique Martiale

-

- Pas de dualité : Il n’y a pas de « bien » ou de « mal », seulement des déséquilibres à harmoniser. L’aïkido ne « combat » pas l’adversaire, il restaure l’équilibre du ki.

- Pas de but à atteindre : La pratique n’est pas un moyen pour arriver à une fin (comme le « salut » en religion), mais une fin en soi — chaque instant de pratique est une réalisation de l’unité.

- Pas de séparation entre pratique et vie quotidienne : L’aïkido ne s’arrête pas sur le tatami. C’est une façon d’être au monde, de marcher, de respirer, de vivre en conscience du ki.

- En Résumé

-

- La religion (au sens occidental) est une illusion : Elle crée des catégories (dieux, hommes, temps) là où la tradition orientale voit un tout indivisible.

- L’homme est le ki, et le ki est immortel : Il n’y a rien à « sauver », seulement à réaliser ici et maintenant.

- L’aïkido est une pratique de l’unité : Pas une religion, pas une philosophie, mais une expérience directe de la non-séparation.

3. Kototama et rapport avec le shintō

- Le Kototama (言霊) est un concept profond et fascinant de la culture japonaise, étroitement lié au shintō (神道) , la voie spirituelle traditionnelle du Japon.

- 1. Le mot kototama signifie

- littéralement « âme des mots » ou « esprit des mots ». Il repose sur l’idée que les sons, les mots et les syllabes possèdent une puissance spirituelle, capable d’influencer la réalité, de purifier, de guérir ou de créer. Cette croyance est au cœur de nombreuses pratiques shintō et bouddhistes japonaises.

- 2. Origines et liens avec le Shintō

-

- Shintō : Religion autochtone du Japon, centrée sur le respect des kami (divinités ou esprits de la nature). Le shintō accorde une grande importance à la pureté, à l’harmonie et à la communication avec les kami.

- Kototama : Dans le shintō, les mots ne sont pas de simples outils de communication, mais des vecteurs de pouvoir spirituel. Les prières, les incantations et les noms sacrés sont considérés comme capables d’attirer la bienveillance des kami ou de repousser les influences négatives.

- 3. Les 50 sons du Kototama

-

Le système du kototama repose sur les 50 sons de la langue japonaise (les on),

organisés en un tableau appelé gojūon (五十音). Chaque son est associé à une vibration, une

énergie et une signification spirituelle.

Par exemple :- A : Représente la lumière, l’unité, le commencement.

- I : Symbolise la volonté, la concentration.

- U : Évoque la croissance, l’expansion.

- E : Lié à la joie, à la gratitude.

- O : Représente l’infini, la complétude.

- Ces sons sont utilisés dans les mantras, les prières et les rituels pour harmoniser l’énergie.

- 4. Pratiques et rituels

-

- Norito (祝詞) : Prières shintō récitées lors des cérémonies, où chaque mot est choisi pour son pouvoir kototama.

- Mantras : Dans le bouddhisme japonais (notamment l’école Shingon), les mantras sont des formules sacrées dont la prononciation exacte est cruciale pour leur efficacité.

- Noms : Au Japon, le choix d’un nom (pour une personne, un lieu, un objet) est souvent fait en tenant compte du kototama, pour attirer la chance ou la protection.

- 5. Kototama et culture japonaise

-

- Calligraphie : L’art de l’écriture (shodō) est aussi une pratique kototama, car chaque trait porte une intention spirituelle.

- Arts martiaux : Certains arts martiaux japonais intègrent des incantations ou des cris (kiai) basés sur le kototama pour focaliser l’énergie.

- Médecine traditionnelle : Des formules kototama sont parfois utilisées pour la guérison, en complément des remèdes.

4. Morihei Ueshiba le fondateur de l’Aïkido

-

Morihei Ueshiba (植芝 盛平, 1883–1969), le fondateur de l’Aïkido, a profondément intégré

les principes du kototama dans sa pratique martiale et sa philosophie, notamment sous

l’influence de sa participation à la secte Ōmoto-kyō (大本教) dirigée par Onisaburo Deguchi

(出口王仁三郎).

Voici comment le kototama a marqué son approche de l’Aïkido et sa spiritualité : - 1. Influence d’Ōmoto-kyō et de Deguchi Onisaburo

-

- Ōmoto-kyō : Mouvement religieux syncrétique japonais, mélangeant shintō, bouddhisme, christianisme et chamanisme, avec une forte emphase sur la purification, la paix mondiale et la puissance des mots sacrés.

-

Deguchi Onisaburo :

Mystique et charismatique, il enseignait

que les sons et les mots (kototama) pouvaient transformer la réalité, guérir, et

même influencer le cours de l’histoire.

Ueshiba fut son disciple et intégra ces enseignements dans sa vision de l’Aïkido.

- 2. Kototama dans la pratique de l’Aïkido

-

Ueshiba considérait l’Aïkido comme une « voie de l’harmonie » (合気道), où la technique

martiale n’est qu’un aspect d’une quête spirituelle plus large.

Le kototama y joue plusieurs rôles :-

a. Incantations et mantras

Ueshiba utilisait des mantras et des sons sacrés (comme « A-Un

», « Hi-Fu-Mi »,

ou des syllabes issues du kototama) pour purifier l’espace, se centrer avant un

entraînement, ou harmoniser l’énergie (ki) avec celle de l’adversaire.

Ces sons étaient souvent récités en silence ou à voix haute, parfois accompagnés de gestes rituels. -

b. Respiration et vocalisation

La respiration (kokyū) et la vocalisation (kiai) sont essentielles en Aïkido.

Ueshiba enseignait que prononcer certains sons (comme « Ei! » ou « To! ») au bon moment permettait de canaliser le ki et de renforcer la puissance des mouvements.

Ces sons sont choisis pour leur vibration, leur lien avec les éléments (feu, eau, terre, etc.) et leur capacité à « couper » l’énergie adverse. -

c. Purification et protection

Avant de commencer un entraînement ou un rituel, Ueshiba purifiait souvent le

dōjō en récitant des prières shintō ou des formules kototama, pour chasser les

énergies négatives et inviter la présence des kami.

Il utilisait aussi des talismans (ofuda) et des calligraphies sacrées, où les caractères étaient choisis pour leur pouvoir kototama.

-

a. Incantations et mantras

Ueshiba utilisait des mantras et des sons sacrés (comme « A-Un

», « Hi-Fu-Mi »,

ou des syllabes issues du kototama) pour purifier l’espace, se centrer avant un

entraînement, ou harmoniser l’énergie (ki) avec celle de l’adversaire.

- 3. Philosophie et spiritualité

-

- Unité avec l’univers : Pour Ueshiba, le kototama était une façon de se connecter à l’énergie universelle (ki), de réaliser l’unité entre soi, l’adversaire et le cosmos.

-

Non-violence :

L’Aïkido n’est pas une technique de combat, mais une voie de paix.

Le kototama, en tant que pouvoir de transformation par la parole et le son, reflète cette quête d’harmonie et de résolution pacifique des conflits. - Guérison : Ueshiba croyait que les sons kototama pouvaient guérir, aussi bien physiquement que spirituellement, et intégrait cette dimension dans sa pratique.

- 4. Exemples concrets

-

- « A-Un » : Ce mantra, symbolisant le début et la fin, l’inspiration et l’expiration, était souvent utilisé pour harmoniser le souffle et l’énergie.

- « Hi-Fu-Mi » : Une séquence kototama liée à la création, à la purification et à la transformation, que Ueshiba mentionnait dans ses enseignements.

- Calligraphies : Ueshiba écrivait des caractères sacrés (comme « Ai » 愛, amour, ou « Ki » 気, énergie) en les chargeant d’intention kototama.

5. Liens entre Ōmoto-kyō (大本教) et l’Aïkido

- Les liens entre Ōmoto-kyō (大本教) et l’Aïkido sont profonds et ont marqué à la fois la vie de Morihei Ueshiba et la philosophie de son art martial.

- 1. Contexte historique et rencontre

-

- Ōmoto-kyō : rappels précédents Fondé à la fin du XIXe siècle, ce mouvement religieux japonais syncrétique puise dans le shintō, le bouddhisme, le christianisme et le chamanisme. Il prône la purification spirituelle, la paix mondiale et la venue d’un « âge d’or » (Miroku no yo).

- Morihei Ueshiba : Après une crise spirituelle et une quête de sens, Ueshiba rencontre Onisaburo Deguchi, le second guide spirituel d’Ōmoto-kyō, en 1919. Cette rencontre marque un tournant dans sa vie et dans le développement de l’Aïkido.

- 2. Influence spirituelle et philosophique

-

- Purification et harmonie : Ōmoto-kyō enseigne que la purification de l’esprit et du corps permet d’harmoniser l’individu avec l’univers. Ueshiba intègre cette idée dans l’Aïkido, où la technique martiale devient un moyen de purifier et d’unifier le ki (énergie vitale).

- Non-violence et paix : Ōmoto-kyō prône la résolution pacifique des conflits et la création d’un monde sans guerre. Ueshiba, profondément marqué par cette vision, conçoit l’Aïkido comme un « art de la paix », où la victoire sur soi-même prime sur la défaite de l’adversaire.

- Kototama et pouvoir des mots : Comme évoqué précédemment, Deguchi enseignait que les sons et les mots sacrés (kototama) pouvaient transformer la réalité. Ueshiba utilise ces principes pour développer une pratique martiale où la respiration, la vocalisation et l’intention spirituelle sont aussi importantes que le mouvement physique.

- 3. Pratiques communes et rituels

-

- Rituels de purification : À Ōmoto-kyō, les rituels de purification (misogi) sont centraux. Ueshiba adopte ces pratiques dans l’Aïkido, notamment à travers des exercices de respiration, des ablutions, et des incantations avant l’entraînement.

- Méditation et visualisation : Les adeptes d’Ōmoto-kyō pratiquent la méditation et la visualisation pour se connecter aux kami (esprits) et à l’énergie universelle. Ueshiba encourage ses élèves à méditer et à visualiser le flux du ki pour améliorer leur pratique martiale.

- Cérémonies et calligraphies : Ueshiba utilise des calligraphies sacrées et des talismans (ofuda) inspirés d’Ōmoto-kyō pour protéger le dōjō et bénir les pratiquants.

- 4. Impact sur la technique de l’Aïkido

-

- Mouvement circulaire : L’Aïkido se caractérise par des mouvements circulaires et fluides, reflétant la vision cyclique du temps et de l’énergie dans Ōmoto-kyō.

- Utilisation du ki : La maîtrise du ki est au cœur de l’Aïkido. Ueshiba enseignait que le ki pouvait être dirigé par la volonté et la concentration, une idée directement inspirée des enseignements d’Ōmoto-kyō sur l’énergie spirituelle.

- Intégration du kototama : Les sons sacrés et les incantations sont utilisés pour renforcer la connexion entre le corps, l’esprit et l’univers, et pour donner une dimension spirituelle à la pratique martiale.

- 6. Controverses et distances

-

-

Conflits avec les autorités :

Ōmoto-kyō a été persécuté par le gouvernement japonais dans les années 1920 et

1930, en raison de ses idées

pacifistes et de son opposition à la militarisation.

Ueshiba, bien que proche du mouvement, a toujours gardé une certaine distance pour protéger l’Aïkido. - Évolution de l’Aïkido : Après la guerre, Ueshiba et ses élèves ont parfois minimisé les liens avec Ōmoto-kyō pour faciliter la diffusion de l’Aïkido à l’étranger, où les aspects spirituels étaient moins compris ou acceptés.

-

Conflits avec les autorités :

Ōmoto-kyō a été persécuté par le gouvernement japonais dans les années 1920 et

1930, en raison de ses idées

pacifistes et de son opposition à la militarisation.

- On retiendra

- Deguchi Onisaburo a offert à Ueshiba un cadre spirituel et philosophique qui a transformé sa pratique martiale en une voie d’éveil et de paix. Le kototama, la purification, la non-violence et la quête d’harmonie universelle sont des héritages directs d’Ōmoto-kyō, toujours présents dans l’Aïkido tel qu’enseigné par Ueshiba.

- Deguchi a transmis à Ueshiba l’idée que chaque son, chaque syllabe japonaise, porte une vibration sacrée capable de transformer la réalité. Ueshiba a intégré cette philosophie dans l’Aïkido, notamment à travers la respiration, la vocalisation (kiai) et l’usage de mantras comme « A-Un » ou « Hi-Fu-Mi » pour purifier et harmoniser l’énergie (ki).

- L’influence sur la pratique quotidienne d’Ueshiba.

- À Ayabe, Ueshiba a vécu et pratiqué selon les principes d’Ōmoto-kyō :

- Il a cultivé la terre, médité, et intégré les rituels de purification (misogi) dans sa routine.

- Il a utilisé des calligraphies sacrées et des talismans (ofuda) pour protéger le dōjō et bénir les pratiquants, s’inspirant directement des pratiques enseignées par Deguchi

- Le kototama est une pratique vivante, qui peut enrichir aussi bien une discipline martiale qu’une quête spirituelle personnelle. L’essentiel est d’y mettre une intention claire, une présence attentive et un respect pour la tradition, tout en l’adaptant à votre propre chemin.

6. Le Chinkon Kishin (鎮魂帰神) et l’aïkido de Morihei Ueshiba

- Le Chinkon Kishin (鎮魂帰神) est un ensemble de pratiques spirituelles et rituelles issues du shintoïsme et de traditions mystiques japonaises, qui ont profondément influencé l’aïkido de Morihei Ueshiba, le fondateur (O-sensei).

- 1. Qu’est-ce que le Chinkon Kishin ?

-

-

Le Chinkon Kishin peut être décomposé en deux parties :

- Chinkon (鎮魂) : Littéralement « pacification de l’âme », il s’agit de calmer l’esprit, de purifier le cœur et de se recentrer. Cela inclut des exercices de respiration, de méditation et de concentration pour harmoniser l’énergie vitale (ki).

- Kishin (帰神) : Signifie « retour à l’esprit divin » ou « union avec le divin ». Cela implique une recherche de connexion avec le sacré, l’universel, ou le « kamisama » (divinité shinto), souvent par des prières, des incantations (norito) et des rituels de purification.

- 2. Les apports du Chinkon Kishin dans l’aïkido d’O-sensei

- a. Dimension spirituelle et philosophique

- Unification du corps et de l’esprit : Ueshiba considérait quela maîtrise martiale ne pouvait être atteinte sans une purification spirituelle. Le Chinkon Kishin permet de développer une conscience aiguë de soi et de son environnement, essentielle pour l’aïkido.

- Harmonie avec l’univers : L’aïkido n’est pas seulement un art martial, mais une voie (do) vers l’harmonie avec le ki universel. Le Chinkon Kishin aide à ressentir cette énergie et à s’y connecter.

- b. Pratiques concrètes intégrées à l’aïkido

-

- Respiration et méditation : Les exercices de respiration(kokyu) et de méditation avant ou après la pratique visent à purifier l’esprit et à préparer le corps à recevoir le ki.

- Rituels de purification : Ueshiba utilisait des prières (norito), des gestuelles sacrées (mudra), et des purifications (misogi) pour se préparer mentalement et spirituellement à l’entraînement.

- Développement du ki : Le Chinkon Kishin permet de cultiver et de maîtriser son énergie interne, ce qui se traduit dans l’aïkido par une puissance et une fluidité de mouvement sans effort apparent.

- c. Influence sur la technique

-

- Non-résistance et fluidité : La pratique spirituelle enseigne à ne pas s’opposer à la force adverse, mais à la guider, principe central de l’aïkido.

- Présence et intention : Le Chinkon Kishin développe une présence mentale totale, ce qui permet d’anticiper et de réagir avec justesse, sans hésitation ni agressivité.

- Un héritage spirituel et martial

-

Le Chinkon Kishin n’est pas une simple préparation mentale, mais le cœur même de la

vision d’O-sensei : un art martial qui transcende la technique pour devenir une voie de

développement personnel et spirituel.

Cependant, comprendre le Chinkon Kishin permet de saisir la profondeur et l’originalité de l’aïkido tel que conçu par son fondateur. - 1. Rituels de purification (Misogi)

-

- Misogi no Kokyu : Exercices de respiration purificatrice, souvent pratiqués tôt le matin ou avant l’entraînement. Ueshiba insistait sur des respirations profondes et rythmées, parfois accompagnées de sons (comme le « Suu » ou « Haa ») pour expulser les impuretés et harmoniser le ki.

- Ablutions (Misogi-shuho) : Ueshiba et ses élèves utilisaient parfois des ablutions à l’eau froide (sous une cascade ou avec un seau) pour purifier le corps et l’esprit, une pratique inspirée du shintoïsme et du shugendo.

- 2. Prière et incantations (Norito)

-

- Norito du matin : Ueshiba récitait des prières shinto ou des textes de l’Omoto-kyo pour invoquer la protection des kamis (divinités) et purifier l’espace de pratique. Ces prières étaient souvent suivies d’un moment de silence et de concentration.

- Kotodama : L’utilisation de mots sacrés ou de sons (comme « A-Un ») pour canaliser l’énergie spirituelle et renforcer l’intention pendant la pratique.

- 3. Méditation et concentration (Mokuso)

-

- Mokuso avant/après l’entraînement : Comme dans d’autres arts martiaux, Ueshiba encourageait ses élèves à méditer en position seiza, les yeux fermés, pour calmer l’esprit et se préparer à recevoir l’enseignement.

- Visualisation du ki : Exercices de visualisation pour sentir le ki circuler dans le corps et dans l’espace autour de soi, une pratique essentielle pour développer la sensibilité nécessaire à l’aïkido.

- 4. Rituels de connexion au divin (Kishin)

-

- Offrandes et autels : Dans certains dojos, on trouve un kamidana (autel shinto) où sont déposées des offrandes (riz, sel, saké) pour honorer les kamis et les ancêtres.

- Mudras et gestuelles sacrées : Ueshiba utilisait parfois des gestuelles inspirées du shinto ou du bouddhisme ésotérique pour se connecter à l’énergie divine avant de pratiquer.

- 5. Intégration dans la pratique martiale

-

- Respiration synchronisée avec le mouvement : Les techniques d’aïkido sont souvent exécutées en coordination avec la respiration, ce qui permet de canaliser le ki et d’agir avec plus de puissance et de fluidité.

- Pratique en silence : Ueshiba insistait sur l’importance de pratiquer dans un état de calme intérieur, sans agitation mentale, pour que le mouvement naisse de l’intention pure et non de la force physique.

7. L'aïkido ne s'est pas toujours appelé "aïkido" !

- Origine et premières appellations

- L’aïkido, tel que fondé par Morihei Ueshiba, n’a effectivement pas toujours porté ce nom. Son évolution reflète à la fois le parcours spirituel et technique de son fondateur, ainsi que les influences philosophiques et martiales qu’il a intégrées au fil des années.

- 1. Daitō-ryū Aiki-jūjutsu (大東流合気柔術)

-

- Période : Début du XXe siècle (avant les années 1920)

- Signification : Ueshiba étudie d’abord sous la direction de Sokaku Takeda, maître de Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, un art martial japonais axé sur les techniques de contrôle articulaire et de projection.

- Contexte : Ueshiba intègre ces techniques, mais commence à développer sa propre vision, influencée par sa spiritualité et sa philosophie.

- 2. Ueshiba-ryū Aiki-jūjutsu (植芝流合気柔術)

-

- Période : Années 1920 Daitō-ryū

- Signification : Ueshiba commence à enseigner son propre style, encore très proche du Daitō-ryū, mais avec des adaptations personnelles.

- 3. Aiki-bujutsu (合気武術)

-

- Période : Années 1920-1930

- Signification : Ueshiba utilise ce terme pour désigner son art, mettant l’accent sur l’aspect martial (“bujutsu”) et l’harmonisation de l’énergie (“aiki”).

- 4. Aiki-budō (合気武道)

-

- Période : Années 1930

- Signification : Le terme “budō” remplace “bujutsu”, reflétant une évolution vers une dimension plus spirituelle et éducative, en accord avec l’idéal japonais du “budō” (voie martiale).

- Contexte : Ueshiba intègre de plus en plus sa philosophie de non-violence et d’harmonie universelle.

- 5. Naissance de l’Aïkido (合気道)/dt>

-

- Période : Officiellement adopté en 1942

- Signification : “Aï” (harmonie), “Ki” (énergie vitale), “Do” (voie). Ueshiba choisit ce nom pour marquer la dimension spirituelle et universelle de son art, qui dépasse le simple cadre martial pour devenir une “voie” de développement personnel et d’harmonie avec l’univers.

- Contexte : Cette période coïncide avec une maturation de la pensée d’Ueshiba, influencée par le shintoïsme, le bouddhisme et la philosophie pacifiste.

- 6. Pourquoi ces changements ?

-

- Évolution technique : Passage d’un art martial efficace à une discipline plus spirituelle et accessible.

- Influence spirituelle : Ueshiba cherche à transcender la simple efficacité martiale pour promouvoir la paix et l’harmonie.

- Contexte historique : Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon cherche à se reconstruire et à promouvoir des valeurs de paix, ce qui correspond à la vision d’Ueshiba.

8. Morihei Ueshiba a changé plusieurs fois de nom au cours de sa

vie,

- Morihei Ueshiba a changé plusieurs fois de nom au cours de sa vie, et ces changements sont étroitement liés à son évolution personnelle, spirituelle et martiale.

- 1. Morihei Ueshiba (植芝 盛平)

-

- Période : Nom de naissance (1883–1920 environ)

- Signification : Nom familial traditionnel.

- Contexte : Avant sa rencontre avec Sokaku Takeda et le début de sa quête martiale et spirituelle.

- 2. Morihei Tanabe (田辺 盛平)

-

- Période : 1912–1919

- Signification : Changement de nom de famille après son mariage avec Hatsu Itogawa, adoptée par la famille Tanabe.

- Contexte : Ueshiba s’installe à Hokkaido, commence à étudier le Daitō-ryū Aiki-jūjutsu avec Sokaku Takeda, et entame une vie de pratique martiale intense.

- 3. Morihei Ueshiba (植芝 盛平) – Retour au nom d’origine

-

- Période : À partir de 1919

- Signification : Retour au nom de famille Ueshiba après la mort de son père et son retour à Ayabe.

- Contexte : Il s’installe à Ayabe, où il rencontre Deguchi Onisaburō, fondateur de la secte shintoïste Ōmoto-kyō, ce qui marque le début de sa transformation spirituelle.

- 4. Kisshōmaru Ueshiba (植芝 吉祥丸)

-

- Période : Années 1920 (nom utilisé brièvement)

- Signification : “Kisshōmaru” signifie “boule de bonheur” ou “boule de bonne augure”.

- Contexte : Nom donné par Deguchi Onisaburō, reflétant l’influence spirituelle de l’Ōmoto-kyō et la quête d’harmonie universelle d’Ueshiba.

- 5. Masakatsu Agatsu Katsuhayabi (正勝吾勝勝速日)

-

- Période : Années 1940 (nom utilisé symboliquement)

- Signification : Phrase codée signifiant “La vraie victoire est la victoire sur soi-même, ici et maintenant”.

- Contexte : Ce nom reflète la philosophie mature d’Ueshiba, où l’aïkido devient une voie de paix et de maîtrise de soi, au-delà de la simple efficacité martiale.

- Lien avec l’évolution de son art

-

Ces changements de nom reflètent :

- L’évolution martiale : Passage du Daitō-ryū à l’aïkido, avec une technique de plus en plus fluide et non violente.

- La transformation spirituelle : Influence du shintoïsme, de l’Ōmoto-kyō, et la recherche d’une voie de paix.

- La maturation philosophique : L’aïkido devient une “voie” (dō) et non plus seulement un art martial (jutsu ou budō).

9. le Ki, le Qi, le Prâna

- 1. Explication traditionnelle : le Ki, le Qi, le Prâna

- Ces trois termes désignent une énergie vitale invisible, essentielle à la vie, qui circule dans tout être vivant et dans l’univers.

- L'aïkido un art martial basé sur l'énergie (tout est énergie ki)

-

- Ki (気) : En japonais, "énergie", "souffle", "force vitale". En aïkido, le Ki est ce qui permet de canaliser la force sans effort apparent.

- Qi/Tchi (气) : En médecine chinoise, le Qi circule dans les méridiens, en équilibre le corps est adapté asymptomatique (en bonne santé état qui n'existe pas)

- Prâna (प्राण) : Dans l’hindouisme, le yoga, le Prâna est le "souffle vital", présent dans l’air, la nourriture, et tout ce qui anime le corps.

- Caractéristiques traditionnelles

-

- Invisible mais perceptible : On ne voit pas le Ki, mais on en ressent les effets (chaleur, force, bien-être).

- Circulation : Le Ki/QI/Prâna doit circuler librement. Un blocage cause maladie ou faiblesse.

- Lien avec la nature : Cette énergie relie l’individu à l’univers (concept de "tout est énergie").

- Maîtrise par la pratique : Méditation, respiration, arts martiaux, acupuncture, yoga… permettent d'en prendre conscience et éventuellement d'agir dessus ou avec.

- 2. Rapports avec la physique quantique : analogies et limites

- La physique quantique étudie le comportement de la matière et de l’énergie à l’échelle atomique et subatomique. Certains de ses concepts ressemblent aux descriptions traditionnelles du Ki, mais attention : ce ne sont que des analogies, pas des preuves scientifiques.

- Points de convergence

- a) Tout est énergie

-

- Tradition : Le Ki/QI/Prâna est une énergie universelle, présente partout.

- Physique quantique : La matière est faite d’atomes, eux-mêmes composés de particules en mouvement (électrons, quarks…), qui peuvent être décrits comme des ondes d’énergie (équation E=mc² d’Einstein).

- b) Non-localité et connexion

-

- Tradition : Le Ki permet une connexion entre les êtres et l’univers (ex. : en aïkido, sentir l’intention de l’adversaire avant qu’il n’agisse).

- Physique quantique : Le phénomène d’intrication quantique montre que deux particules peuvent être instantanément liées, quelle que soit la distance qui les sépare.

- c) Influence de l’observateur

-

- Tradition : La concentration (zanshin) ou l’intention (kokoro) influencent le Ki.

- Physique quantique : L’effet observateur (expérience de la double fente) montre que la conscience de l’observateur peut influencer le comportement des particules.

- d) Champ d’énergie

-

- Tradition : Le corps humain est traversé par des champs d’énergie (méridiens, chakras).

- Physique quantique : Le corps émet des champs électromagnétiques (mesurables, comme l’EEG pour le cerveau), et les cellules communiquent via des signaux bioélectriques.

- Limites et précautions

-

- Pas de preuve directe : Aucune expérience scientifique ne prouve que le Ki/QI/Prâna existe sous la forme décrite par les traditions. Les analogies avec la physique quantique sont poétiques, pas littérales.

- Risque de confusion : La physique quantique décrit des phénomènes à l’échelle microscopique, pas des énergies vitales macroscopiques.

- Effet placebo : Les bienfaits ressentis (calme, force) peuvent s’expliquer par des mécanismes psychologiques ou physiologiques (respiration, relaxation, libération d’endorphines).

- 3. Comment un Occidental peut-il comprendre et utiliser ces concepts ?

-

Approche pratique :

- Respiration : Le contrôle du souffle (comme en yoga ou en aïkido) permet de ressentir une forme d’énergie interne.

- Méditation : La pleine conscience aide à percevoir les flux d’énergie dans le corps.

- Arts martiaux : En aïkido, travailler le Ki signifie utiliser son corps de manière fluide, sans force brute, en harmonie avec le partenaire.

- Approche scientifique :

-

- Bioénergie : Le corps produit de l’électricité (nerfs, muscles) et de la chaleur. Ces énergies mesurables peuvent être une "version scientifique" du Ki.

- Neurosciences : La concentration et la visualisation activent des zones cérébrales spécifiques, améliorant la coordination et la perception.

10. Ciel Antérieur (先天, Xiāntiān) et Ciel Postérieur (后天, Hòutiān)

- En taoïsme et dans les arts énergétiques les notions de Ciel Antérieur (先天, Xiāntiān)

et Ciel Postérieur (后天, Hòutiān) sont fondamentales.

Elles décrivent deux types d’énergie vitale (Qi) et deux états de l’être humain, liés à l’origine de la vie, à la santé et à la pratique spirituelle. - 1. Ciel Antérieur (先天, Xiāntiān) : L’énergie originelle

-

Energie transcendantale (voir traité didactique)

- Qi du Ciel Antérieur : C’est l’énergie innée, reçue à la conception, stockée principalement dans les reins et associée à l’essence vitale (Jing).

- Origine : Elle vient de la fusion du Qi du père et de la mère au moment de la conception. C’est une énergie limitée, qui se consume avec le temps (vieillissement, stress, maladies).

- Symbolique : Représente le potentiel de vie, la constitution de base, ce qui est "donné" à la naissance.

- Caractéristiques

-

- Pure, non polluée : Non influencée par l’environnement ou les habitudes de vie.

- Lien avec le taoïsme : Associée au Wu Wei (non-agir), à la spontanéité, à l’état naturel originel.

- En pratique : Se cultive par la méditation, le qi gong statique, la respiration profonde, et la préservation de l’essence (éviter les excès, le stress, la dispersion).

- 2. Ciel Postérieur (后天, Hòutiān) : L’énergie acquise

-

Energie yong (nourricière Alimentaire Comburante)

- Qi du Ciel Postérieur : C’est l’énergie acquise après la naissance, tirée de l’air (respiration), de la nourriture, et de l’environnement.

- Origine : Elle est produite par la rate et l’estomac (transformation des aliments) et par les poumons (respiration).

- Symbolique : Représente l’adaptation, l’interaction avec le monde extérieur, ce qui est "construit" au fil de la vie.

- Caractéristiques

-

- Renouvelable : Peut être reconstituée par une bonne hygiène de vie (alimentation, sommeil, exercice).

- Sensible aux influences : Pollution, émotions, alimentation déséquilibrée, sédentarité… peuvent l’affaiblir.

- En pratique : Se renforce par le mouvement (tai chi, marche), une alimentation saine, et la gestion des émotions.

- 3. Interactions entre Ciel Antérieur et Ciel Postérieur

-

Équilibre : La santé et la longévité dépendent de l’harmonie entre ces

deux énergies.

- Trop puiser dans le Ciel Antérieur (stress, excès, manque de repos) épuise le Jing et accélère le vieillissement.

- Négliger le Ciel Postérieur (mauvaise alimentation, manque d’exercice) affaiblit le corps et l’esprit.

- Pratique taoïste ou aïkido :

-

L’idéal est de nourrir le Ciel Postérieur pour préserver le Ciel Antérieur. Par exemple

:

- Qi Gong ou pratique de l'aïkido : l'aïkido n'est que du Qi Gong martial Exercices pour transformer le Qi postérieur en Qi antérieur (comme la "petite circulation céleste").

- Alimentation : Nourriture "yang" (réchauffante) pour soutenir le Qi antérieur en hiver.

- Méditation : Calmer l’esprit pour éviter de gaspiller l’énergie originelle.

- 5. Application dans les arts martiaux et la santé

-

- Aïkido/Tai Chi : Le travail sur le centre (hara) permet de connecter les deux types de Qi, pour agir avec puissance sans épuisement.

- Médecine chinoise : Un praticien cherchera à renforcer le Qi postérieur (acupuncture, phytothérapie) pour soulager le Qi antérieur.

- Longévité : Les taoïstes visent à "retourner au Ciel Antérieur" par des pratiques comme l’alchimie interne (nei dan), pour inverser le processus de vieillissement.

- 6. Pourquoi cette distinction est-elle importante pour un Occidental ?

-

- Comprendre sa santé : Savoir que certaines fatigues viennent d’un épuisement du Qi antérieur (burn-out, surmenage) et d’autres d’un manque de Qi postérieur (mauvaise alimentation).

- Adapter sa pratique : Choisir entre méditation (Ciel Antérieur) et exercice physique (Ciel Postérieur) selon ses besoins.

- Philosophie de vie : Accepter que certaines limites sont innées (Ciel Antérieur), mais que d’autres peuvent être transformées (Ciel Postérieur).

-

- Le Ciel Antérieur est notre capital de naissance, à préserver comme un trésor.

- Le Ciel Postérieur est notre revenu quotidien, à cultiver pour vivre en harmonie.

- L’art chinois de la santé et de la longévité consiste à gérer ces deux énergies pour qu’elles s’enrichissent mutuellement.

11. La "Petite Circulation Céleste" (Mukso)

- La "Petite Circulation Céleste" (小周天, Xiǎo Zhōutiān en chinois)

- est une pratique fondamentale du qi gong taoïste et de l’alchimie interne (内丹, nèidān). Elle consiste à faire circuler le Qi (énergie vitale) et le Shen (esprit) le long de deux méridiens principaux du corps VG et VC, dans un cycle fermé, afin de renforcer la santé, cultiver l’énergie vitale et éveiller la conscience.

- Origine taoïste

-

- La Petite Circulation Céleste est une des bases de l’alchimie interne taoïste, une voie de transformation spirituelle et physique qui vise à transmuter le Jing (essence) en Qi, puis le Qi en Shen (esprit).

- Elle est décrite dans des textes classiques comme le "Secret de la Fleur d’Or" (T’ai I Chin Hua Tsung Chih).

- Principe de base

-

Le ki (Qi) est guidé le long de deux méridiens

- Vaisseau Gouverneur (督脈, Dū Mài) Yang: part du périnée, remonte le long de la colonne vertébrale jusqu’au sommet du crâne.

- Vaisseau Conception (任脈, Rèn Mài) Yin: descend du palais (sous la langue) le long de la ligne médiane avant du corps, jusqu’au périnée.

- Ces deux méridiens forment une boucle fermée, comme un cercle d’énergie.

- 3. Objectifs de la pratique

-

- Renforcer le Qi : Augmenter la quantité et la qualité de l’énergie vitale.

- Équilibrer Yin et Yang :

- Nourrir les organes : Stimuler les reins, le cœur, le cerveau.

- Préparer à des pratiques avancées : Comme la "Grande Circulation Céleste" ou la fusion des Cinq Éléments.

- 4. Comment pratiquer ? (Méthode simplifiée)

- Prérequis

-

- Avoir une respiration abdominale maîtrisée.

- Être dans un état de calme (éviter la fatigue ou l’agitation).

- Posture : Assis en tailleur, dos droit, mains sur les genoux (ou en position "tenue de boule" devant le Dantian).

- Étapes

-

- 1. Relaxation : Fermez les yeux, détendez tout le corps, concentrez-vous sur la respiration naturelle.

- 2. Respiration : Inspirez profondément en gonflant le ventre, expirez lentement.

-

3. Visualisation :

- À l’inspiration, imaginez le Qi monter du périnée le long de la colonne jusqu’à Baihui.

- À l’expiration, imaginez le Qi descendre de Baihui par l’avant du corps jusqu’au périnée.

- 4. Synchronisation : Coordonnez la circulation du Qi avec la respiration, sans forcer.

- 5. Durée : Commencez par 5-10 minutes, puis augmentez progressivement.

- 5. Bienfaits et précautions

-

- Physiques : Meilleure digestion, renforcement du système immunitaire, réduction du stress.

- Émotionnels : Équilibre des émotions, réduction de l’anxiété.

- Spirituels : Développement de la conscience, sensation de plénitude.

- Précautions

-

- Éviter en cas de fatigue extrême ou de maladie grave.

- Ne pas pratiquer pendant la grossesse sans avis médical.

- Risque de "montée de feu" (maux de tête, agitation) si la pratique est trop intense ou mal guidée. Dans ce cas, arrêter et consulter un professeur.

- 6. Différence avec la Grande Circulation Céleste (pratique dynamique de l'aÏkido)

-

- Petite Circulation : Boucle fermée entre Vaisseau Gouverneur et Vaisseau Conception.

- Grande Circulation (aïkido) : Le KI/Qi circule dans tout le corps, y compris les bras et les jambes, et implique une maîtrise avancée de l’énergie.

- Pourquoi ces deux méridiens ?

-

- Ils forment une boucle d’énergie qui permet de connecter le haut et le bas, l’avant et l’arrière, le Yin et le Yang.

- Leur activation harmonise le corps physique et le corps énergétique, selon la tradition taoïste.

- Mukso en aïkido Pour fermer ces 2 circuits on met la langue contre le palais derrière les dents du haut

12. Morihei Ueshiba et ses "influences chinoises"

- Morihei Ueshiba, le fondateur de l’aïkido, a puisé une partie de ses enseignements intégrés dans la création de l’aïkido et de sa philosophie dans des traditions spirituelles et martiales chinoises, notamment lors de ses voyages et rencontres avec des maîtres taoïstes et bouddhistes (voyage avec Deguchi). Impact de ces enseignements sur sa vision et sa pratique.

- 1. Influences taoïstes et concept du Qi (Ki)

- Le Qi (Ki) et sa circulation

-

- Ueshiba a étudié la notion de Qi (Ki), centrale dans le taoïsme et les arts énergétiques chinois (qi gong, tai chi).

- Il a intégré l’idée que le Ki est une énergie universelle qui peut être cultivée, dirigée et utilisée pour harmoniser les forces, plutôt que pour les affronter.

- Exemple : La pratique du aiki no jutsu repose sur l’utilisation du Ki pour rediriger la force de l’adversaire, sans opposition directe.

- La Petite Circulation Céleste

-

- Ueshiba a été exposé à des pratiques taoïstes comme la Petite Circulation Céleste (小周天, Xiǎo Zhōutiān), qui consiste à faire circuler le Qi le long des méridiens Gouverneur et Conception.

- Cela a inspiré sa vision de l’unification du corps et de l’esprit à travers la respiration et le mouvement, notamment dans les exercices de respiration et de méditation qu’il enseignait à ses élèves.

- 2. Philosophie du Wu Wei (non-agir) et de l’harmonie

- Le Wu Wei (無為)

-

- Concept taoïste central : "Agir sans forcer", s’harmoniser avec le flux naturel des choses plutôt que de s’y opposer.

- Ueshiba a transposé ce principe dans l’aïkido :

- Ne pas résister à la force de l’adversaire, mais la guider et la rediriger .

- Utiliser le mouvement et l’énergie de l’attaquant contre lui-même, sans effort excessif.

- L’harmonie (和, Hé)

-

- Le taoïsme prône l’harmonie entre l’humain et la nature, entre les individus.

- Ueshiba a fait de l’harmonisation (aiki, awase) le cœur de son art :

- "L’aïkido est l’art de la paix" : pas de compétition, pas de destruction, mais une recherche d’équilibre et de résolution pacifique des conflits.

- 3. Influences du bouddhisme chan (chinois) /zen (Japonais)

- La méditation et la pleine conscience

-

- Ueshiba a été influencé par le bouddhisme zen (via le bouddhisme chan chinois), notamment par la pratique de la méditation assise (zazen) et de la pleine conscience.

- Il a intégré ces principes dans l’aïkido :

- Calme mental : Rester centré et présent, même sous pression.

- Unité corps-esprit : Agir avec une conscience totale, sans hésitation ni peur.

- L’idée de vacuité (空, Kō)

-

- Concept bouddhiste : "La vacuité n’est pas le vide, mais la possibilité de tout" (potentiel infini).

- Ueshiba a appliqué cela à la pratique martiale :

- Ne pas se fixer sur une technique, mais s’adapter à chaque instant.

- Être comme l’eau : fluide, sans forme fixe, capable de s’adapter à toute situation.

- 4. Techniques et exercices énergétiques

- Exercices de respiration (Kokyu Ho)

-

Ueshiba a adapté des techniques de respiration taoïstes pour développer le Ki :

- Respiration abdominale : Pour ancrer l’énergie dans le hara (bas-ventre).

- Exercices de projection d’énergie : Comme le kokyu nage(projection par le souffle), inspiré des pratiques de poussée des mains (tui shou) du tai chi.

- Travail sur les méridiens

- Il a encouragé ses élèves à sentir et diriger le Ki le long des méridiens, notamment le Vaisseau Gouverneur (pour la force) et le Vaisseau Conception (pour la souplesse).

- 5. Légendes et rencontres en Chine

-

- Rencontres avec des maîtres taoïstes : Ueshiba aurait rencontré des maîtres en Chine (notamment dans la région du Wudang, berceau du tai chi et du qi gong), qui lui auraient enseigné des techniques de cultivation du Qi/ki et des principes d’harmonisation.

- Influence des arts martiaux internes : Bien que l’aïkido soit japonais, Ueshiba a intégré des principes des arts martiaux chinois internes (comme le tai chi ou le bagua zhang) : mouvement spiralé, utilisation de la force de l’adversaire, économie de mouvement.

- Morihei Ueshiba a ramené de Chine :

-

- La philosophie du Qi (Ki) et sa circulation (Petite Circulation Céleste).

- Le principe du Wu Wei (non-agir) et de l’harmonie.

- Des techniques de respiration et de méditation (zen/chan).

- L’idée d’unité corps-esprit et de vacuité.

- Des exercices énergétiques pour développer la force interne.

- Ces enseignements ont transformé l’aïkido en un art martial unique, à la fois efficace, spirituel et non violent.

13. Rôle des Méridiens dans la Petite Circulation Taoïste

- Selon la tradition taoïste :

- Ren Mai ou Jenn Mo (Vaisseau Conception) Yin:

-

- Fonction : Régit le Yin, la substance, la fertilité, et l’énergie ancestrale (Jing). Il est associé à la mer des méridiens Yin, nourrit les organes internes et harmonise le bas du corps.

- Symbolique : Représente la voie de la conception, de la gestation, et de la transformation intérieure.

- Du Mai (Vaisseau Gouverneur) Yang:

-

- Fonction : Régit le Yang, la vitalité, la volonté, et la protection. Il est associé à la mer des méridiens Yang, gouverne le haut du corps et la colonne vertébrale.

- Symbolique : Représente la voie de la maîtrise, de la direction, et de l’éveil spirituel.

- Interaction :

- Ensemble, ils forment un circuit énergétique fermé (orbite microcosmique) qui permet de faire circuler le Qi (énergie vitale) et le Jing (essence) entre le bas et le haut du corps, renforçant ainsi l’équilibre Yin/Yang et la vitalité globale.

-

Points de commande : (voir fig)

Autres points : RM 3, RM 8, DM 6, DM 14, DM 16 sont aussi utilisés pour équilibrer et activer le circuit. - Rapport avec les Champs de Cinabre (Dantian)

- Champ de Cinabre Inférieur (Xia Dantian) :

-

- Localisé au niveau de RM 4 (Guanyuan), c’est le centre de transformation du Jing en Qi.

- Ren Mai et Du Mai y puisent et y redistribuent l’énergie.

- Champ de Cinabre Moyen (Zhong Dantian) :

-

- Au niveau du cœur, lié à la transformation du Qi en Shen (esprit).

- Le circuit Ren Mai/Du Mai permet de faire monter le Qi vers ce centre.

- Champ de Cinabre Supérieur (Shang Dantian) :

-

- Entre les sourcils ou au sommet du crâne (Baihui), siège de la conscience et de l’éveil.

- Du Mai y amène l’énergie Yang pour nourrir l’esprit.

- Pratique Taoïste : Activation du Circuit

-

- Méthode : Par la méditation, la respiration, la visualisation et l’acupuncture/moxibustion sur les points clés.

- Effets : Renforcement du Qi, équilibre Yin-Yang, transformation du Jing en Qi puis en Shen, et ouverture des canaux énergétiques.

- Ren Mai et Du Mai forment le cœur de la petite circulation taoïste, reliant les champs de cinabre pour transformer et élever l’énergie vitale, en vue de l’harmonie corps-esprit et de l’éveil spirituel.

14. Circulation du ki dans l’aïkido

-

Dans l’aïkido, on ne parle pas explicitement de « petite circulation » (小周天, xiǎo

zhōutiān) ou « grande circulation » (大周天, dà zhōutiān) du ki (ou tchi en chinois) comme

dans le taoïsme

Cependant, il existe des parallèles conceptuels et des pratiques similaires dans l’aïkido, bien que la terminologie et la formalisation diffèrent. - Rappels

-

Petite Circulation (小周天) en taoïsme

- Parcours : Le Qi circule dans deux méridiens principaux : Ren Mai (vaisseau conception, avant) et Du Mai (vaisseau gouverneur, arrière), formant une boucle fermée.

- But : Harmoniser yin et yang, renforcer l’énergie vitale, préparer le corps à des pratiques avancées.

- Pratique : Méditation, respiration, visualisation pour guider le Qi.

-

Grande Circulation (大周天) en taoïsme

- Parcours : Le Qi circule dans tout le corps, incluant les membres et les organes, souvent après maîtrise de la petite circulation.

- But : Atteindre un état de santé optimal, d’éveil spirituel, voire d’immortalité.

- Pratique : Techniques avancées de respiration, mouvement, visualisation.

- Circulation du ki dans l’aïkido

-

Pas de modèle formel de « circulation »

- L’aïkido ne décrit pas de parcours précis du ki comme en taoïsme. Ueshiba et ses élèves parlent plutôt de centrage, d’expansion et d’unification du ki, sans schématiser son trajet.

- Le seika tanden (dan tian inférieur) est le point d’ancrage principal, mais le ki est censé s’étendre dans tout le corps et au-delà, vers le partenaire ou l’environnement.

- Pratiques apparentées

-

- Respiration et centrage : La respiration profonde et la concentration sur le seika tanden permettent de « rassembler » le ki, puis de le projeter ou de l’harmoniser avec celui du partenaire.

- Mouvement et connexion : En aïkido, le ki circule naturellement avec le mouvement, sans être contraint à un trajet spécifique. L’accent est mis sur la fluidité, l’adaptation et l’unification avec l’énergie de l’autre.

- Visualisation : Certains enseignants d’aïkido utilisent des images mentales (comme une sphère d’énergie au centre du corps, ki qui rend le bras impliable etc..) pour aider à ressentir et diriger le ki, mais cela reste moins systématisé qu’en taoïsme.

- Influence taoïste indirecte ?

-

- Ueshiba a pu être influencé par des concepts taoïstes via des maîtres d’arts martiaux chinois ou des pratiques de méditation, mais il a toujours insisté sur l’originalité de sa voie, inspirée aussi du shintoïsme et de l’omoto-kyo.

- La notion de ki musubi (結び, « lien du ki ») en aïkido évoque une connexion énergétique avec le partenaire, ce qui rappelle l’idée taoïste d’harmonisation des énergies, mais sans la structure des « circulations ».

- L’aïkido ne reprend pas aussi formellement les modèles taoïstes de petite et grande circulation du ki, mais il en partage l’idée d’une énergie centrale, ancrée et expansive. Cela dépend des sensei (ils sont rares) et de leurs maitrises dans ce domaine

- La différence majeure réside dans l’application : en taoïsme, la circulation est un processus interne et codifié ;

- En aïkido, le ki est dynamique, relationnel et adapté au mouvement martial.

- la transmission et la compréhension du ki après Morihei Ueshiba. En effet, il existe une divergence notable entre les enseignements des premiers disciples directs du fondateur (comme Tamura Nobuyoshi, Nakazono Masahilo, Tohei Koichi, etc.)

-

et ceux de la famille

Ueshiba (fils et petits-fils), ainsi que leurs nombreux autres élèves plus préoccupés à

faire de l'aïkido un sport participation aux jeux.

Cela est du à Kishomaru Ueshiba (aïkido produit de consommation) ce qui à provoquer un schisme à l'époque de la mort du fondateur, enfant te petit enfants n'ont fait que continuer sur cette voie. - Les disciples directs du fondateur ont : une approche « énergétique » explicite

- Nakazono Masahilo

-

- Approche : Nakazono, médecin et pratiquant de kototama (science des sons et de la vibration), a beaucoup insisté sur la circulation du ki dans le corps, les méridiens, et la connexion entre le physique et le spirituel.

- Transmission : Il parlait ouvertement de la petite circulation (microcosmique) et de la grande circulation (macrocosmique), en s’appuyant sur des concepts taoïstes et des pratiques de santé japonaise.

- Légitimité : Il affirmait que Ueshiba lui avait enseigné ces aspects, mais qu’il ne les révélait qu’à certains élèves.

- Enseignements : coté yang pour l'externe / Yin interne, une tradition martiale.

- Tamura Nobuyoshi

-

-

Approche :

Tamura, autre disciple direct, a aussi évoqué la

circulation du ki, notamment dans ses stages en Europe.

Il insistait sur le seika tanden comme centre, mais aussi sur la nécessité de faire circuler l’énergie dans tout le corps pour une pratique efficace. - Transmission : Il a formé des élèves à ressentir et diriger le ki, avec des exercices spécifiques de respiration et de visualisation.

- Pas les mêmes enseignements à tout le monde, ce qui explique les pratiques différentes et parcours de ses élèves directs

-

Approche :

Tamura, autre disciple direct, a aussi évoqué la

circulation du ki, notamment dans ses stages en Europe.

- Tohei Koichi

-

-

Approche :

Tohei, fondateur du Ki Society, a développé toute

une pédagogie autour du ki, avec des tests de perception et des exercices pour

le faire circuler.

Il a systématisé l’enseignement du ki, parfois en s’éloignant de la forme martiale pure de l’aïkido. - Transmission : Il a formé des milliers d’élèves à travers le monde, mais son approche est parfois critiquée.

- Une conception personnelle sans rapport avec la tradition, ce qui est normal il détestait les discours du fondateur sur le sujet, normal qu'il ne puisse s’en faire l'écho, ceci explique cela...

-

Approche :

Tohei, fondateur du Ki Society, a développé toute

une pédagogie autour du ki, avec des tests de perception et des exercices pour

le faire circuler.

- La famille Ueshiba et sa descendance : une approche plus « sportive et commerciale » et moins « énergétique »

- Kisshomaru Ueshiba (fils du fondateur) 1er doshu

-

- Approche : Il a axé l’enseignement de l’aïkido sur la technique, la philosophie et la dimension spirituelle, mais sans entrer dans des détails sur la circulation du ki.

- Transmission : Il a standardisé normalisé (principes sportifs) l’aïkido pour le rendre accessible, en mettant l’accent sur l’efficacité martiale et l’harmonie, plutôt que sur les aspects énergétiques (qui intéressent peu de monde).

- Moriteru Ueshiba (petit-fils du fondateur)

-

- Approche : Actuel doshu, il perpétue cette vision, en insistant sur la pratique physique, la respiration et la connexion avec le partenaire, mais sans aborder la circulation du ki de manière explicite.

- Transmission : L’aïkido de l’Aïkikaï est souvent perçu comme plus « technique » et moins « énergétique ».

- Autres élèves directs (Saito, Yamaguchi, etc.)

-

- Approche : Des maîtres comme Saito Morihiro (Iwama) ou Yamaguchi Seigo ont aussi mis l’accent sur la technique pure, la respiration et la structure corporelle, mais sans développer une théorie détaillée du ki.

- Pourquoi cette différence ?

-

Raisons historiques

-

Ueshiba lui-même :

Le fondateur a évolué dans sa pratique et

son enseignement.

Dans ses dernières années, il parlait beaucoup du ki et de la connexion spirituelle, mais de manière souvent poétique et métaphorique, pas toujours technique. -

Transmission sélective :

Ueshiba n’a pas enseigné la même

chose à tous ses élèves.

Certains (comme Nakazono ou Tamura) ont reçu des enseignements plus « internes », tandis que d’autres (comme son fils Kisshomaru) se sont concentrés sur la dimension business martiale et la diffusion de l’aïkido.

-

Ueshiba lui-même :

Le fondateur a évolué dans sa pratique et

son enseignement.

- Raisons culturelles

-

- Tabou ou réserve : Au Japon, certains aspects énergétiques ou spirituels sont parfois considérés comme trop personnels ou sacrés pour être enseignés publiquement.

- Adaptation à l’Occident : Les disciples qui ont voyagé en Occident (Tamura, Nakazono, Tohei) ont souvent dû expliciter des concepts que les Japonais laissaient implicites, d’où une apparente « révélation » de la circulation du ki.

- Raisons politiques

-

-

Standardisation normalisation de l’aïkido :

L’Aïkikaï, sous l’impulsion de

Kisshomaru, a cherché à unifier l’enseignement pour éviter les divisions.

Cela a pu conduire à l'inverse et à une « dilution » des aspects énergétiques au profit d’une pratique plus accessible. - Un pratiquant d’aïkido véritable cherche avant tout à s’imprégner de l’enseignement du fondateur, et non de celui de ses successeurs, sauf s’il poursuit des objectifs de reconnaissance, de pouvoir ou d’ambition politique. S’engager dans la voie de l’aïkido du fondateur implique de mettre son ego de côté, de se consacrer à la transmission la plus authentique possible, sans altérer ni nuire à cet héritage. Cette démarche exige une abnégation sincère, qui ne vise pas à écraser autrui, et encore moins à nourrir des egos surdimensionnés.

-

Standardisation normalisation de l’aïkido :

L’Aïkikaï, sous l’impulsion de

Kisshomaru, a cherché à unifier l’enseignement pour éviter les divisions.

-

- Les disciples comme Tamura ou Nakazono ont mis en avant la circulation du ki car c’est ce qu’ils ont reçu et compris de Ueshiba, et parce qu’ils avaient une sensibilité particulière à ces aspects.

- Le terme « doshu » (道主)

- est un titre japonais qui signifie littéralement « maître de la

voie » ou « gardien de la voie ».

Dans le contexte de l’aïkido, il désigne le chef spirituel et technique de l’art, héritier direct de la lignée du fondateur. - Rôle du doshu dans l’aïkido

-

- Succession : Le doshu est généralement un membre de la famille du fondateur (entreprise familial ou multinationale comme le hombu dojo), chargé de perpétuer son enseignement et de préserver l’intégrité de l’art.

- Autorité : Il incarne l’autorité morale et technique de l’aïkido, bien que son rôle soit souvent plus symbolique que directif au quotidien.

- Représentation : Le doshu représente l’aïkido dans le monde, notamment lors de grands événements ou cérémonies.

- Histoire du titre de doshu

-

- Morihei Ueshiba (1883–1969) : Fondateur de l’aïkido, il est considéré comme le premier doshu.

- Kisshomaru Ueshiba (1921–1999) : Fils du fondateur, il a été le deuxième doshu. Il a joué un rôle clé dans la diffusion mondiale de l’aïkido et la structuration de l’Aïkikaï.

- Moriteru Ueshiba (né en 1951) : Petit-fils du fondateur, actuel doshu (depuis 1999). Il dirige l’Aïkikaï Hombu Dojo à Tokyo et supervise l’enseignement de l’aïkido dans le monde.

-

Le doshu est donc le gardien officiel de l’aïkido, garant de

sa transmission et de son évolution, tout en respectant l’esprit du fondateur

théoriquement.

C’est une figure centrale, surtout pour les pratiquants affiliés à l’Aïkikaï.

15. Le ki : ciel antérieur/postérieur T.G.C.A

-

-

-

Pour le pratiquant d’aïkido traditionnel, le ki (ou qi en chinois) est bien

plus qu’un concept abstrait : c’est une réalité tangible, une énergie vitale qui

anime chaque mouvement, chaque technique, chaque interaction avec le partenaire.

Mais d’où vient cette énergie ? Comment se manifeste-t-elle dans notre corps et dans notre pratique ?

Et surtout, comment la cultiver pour progresser sur la voie (do) de l’aïkido ? - Pour un pratiquant d'Aïkido, comprendre que le Ki n'est pas une "magie" mais une gestion de stocks et de flux énergétiques change radicalement la manière d'aborder le Keiko (l'entraînement).

-

Pour le pratiquant d’aïkido traditionnel, le ki (ou qi en chinois) est bien

plus qu’un concept abstrait : c’est une réalité tangible, une énergie vitale qui

anime chaque mouvement, chaque technique, chaque interaction avec le partenaire.

-

Le Ki : De l’Innommable au Geste Technique

-

- Comprendre l'Énergétique Orientale dans notre Pratique

- En Aïkido, le mot Ki est sur toutes les lèvres, mais reste souvent une notion floue, oscillant entre fantasme et réalité physique.

- Pourtant, selon la tradition orientale, le Ki répond à une "mécanique" précise.

- Il n'est pas une génération spontanée, mais la résultante d'une alchimie complexe entre ce que nous recevons, ce que nous consommons et ce que nous cultivons.

-

1. La Source : De l'Innommable à la Polarité

-

-

Avant toute manifestation,

avant même l’idée de Dieu ou de l’homme, les

traditions orientales (notamment le taoïsme et la médecine chinoise) évoquent un

potentiel énergétique pur, sans forme ni nom : l’innommable.

Cette énergie, antérieure à toute création, est la source de tout ce qui existe. Elle n’est pas accessible à la pensée humaine, car elle précède la conscience elle-même. -

Pas de Dieu, pas de dogme :

Contrairement aux religions monothéistes,

l’énergétique orientale ne place pas l’homme au centre de la création.

L’innommable n’est pas un dieu, mais un champ d’énergie infinie, neutre, qui se polarisera ensuite en yin et yang.

Dieu est une invention humaine. -

De ce chaos énergétique primordial

naît la manifestation par la polarisation Yin / Yang.

C'est cette dualité qui met l'univers en mouvement et qui permet l'émergence de

la vie.

Pour le pratiquant, l'Aïkido est l'art de s'harmoniser (Ai) avec ce mouvement universel.

-

Avant toute manifestation,

avant même l’idée de Dieu ou de l’homme, les

traditions orientales (notamment le taoïsme et la médecine chinoise) évoquent un

potentiel énergétique pur, sans forme ni nom : l’innommable.

-

2. Le Capital : Le Ciel Antérieur

-

Chaque être humain, à sa conception, reçoit une part de cette énergie universelle :

c’est le ciel antérieur (xian tian en chinois). Ce capital énergétique, stocké

principalement dans les reins (selon la médecine chinoise), est limité et s’épuise au

fil de la vie, selon notre mode de vie, nos émotions, nos excès.

C'est ce que nous appelons le Ciel Antérieur.

- Un emprunt à rembourser : Le ciel antérieur est comme un héritage énergétique. Plus on le dépense sans le renouveler, plus on vieillit prématurément, physiquement et mentalement.

- En aïkido : La pratique régulière, en harmonie avec les principes du ki, permet de limiter la dépense dece capital, on ne peut pas le recharger grâce à la circulation de l’énergie.

- L’Énergie Transcendantale (T) : Un capital fini, prêté par l’univers, qui s'épuise inéluctablement avec le temps.

- L’Énergie Génétique (G) : Transmise par nos parents, elle constitue notre terrain, notre constitution physique de base.

- e capital est notre réserve profonde. CSi nous vivons contre les lois de la nature, nous épuisons ce stock prématurément. L'art de vivre — et donc l'Aïkido — vise à préserver ce précieux héritage.

-

3. Le Renouvellement : Le Ciel Postérieur

-

Puisque le moteur humain n'est pas "surnuméraire" (il ne crée pas d'énergie à partir de

rien), il doit compenser l'usure du capital initial par les apports du Ciel

Postérieur :

- L'Énergie Alimentaire gu qi (C - Carburant) : La qualité de ce que nous absorbons définit la clarté de notre énergie. Nous sommes ce que nous mangeons. Transformée par la rate et l’estomac.

-

L'Énergie Respiratoire kong qi (A - Comburant) :

C'est le Kokyu clé de l’aïkido. Sans air, pas de combustion

énergétique possible.

La respiration consciente (kokyu-ho) permet de capter et de faire circuler cette énergie, essentielle pour la puissance et la fluidité des techniques.

Pour le pratiquant de traditionnel, le Kokyu n'est pas qu'une simple ventilation ; c'est l'outil qui permet de lier l'interne et l'externe. - Le combustible les aliments sont brûlés par l’énergie transcendantale pour que la combustion soit possible il faut de l'oxygène, pour faire simple nous brûlons.

-

4. L’Équation du Ki : TGCA

-

Le Ki que nous utilisons sur le tatami est la somme de ces quatre composantes.

On pourrait le résumer par cette formule :

- Ki = Transcendantal + Génétique + Comburant (Air) + Alimentaire

- T : Énergie Transcendantale (ciel antérieur, emprunt à l’univers).

- G : Énergie Génétique (héritage parental).

- C : Énergie Comburante (respiration, kokyu).

- A : Énergie Alimentaire (nourriture).

-

S'alimenter et respirer ne suffit pas à faire un adepte.

Le complément indispensable est puisé dans l'énergie transcendantale.

La pratique de l'Aïkido permet de raffiner ce mélange pour que le geste ne repose pas sur la simple force musculaire (épuisante), mais sur une circulation fluide de cette énergie globale.

-

Pourquoi le savoir ?

-

Comprendre cette structure permet au pratiquant de réaliser que l'Aïkido est une

écologie de soi.

- Si vous forcez, si vous dépassez vos limites, vous puisez inutilement dans votre capital (Ciel Antérieur).

- Si vous respirez mal, vous ne fournissez pas le comburant nécessaire à votre technique. La combustion se fait mal le corps s'encrasse.

- L'Aïkido traditionnel nous apprend à utiliser le Kokyu pour canaliser le Ki universel, afin que chaque mouvement soit une expression de l'ordre cosmique plutôt qu'une dépense de notre propre substance.

-

Comment Cultiver son Ki en Aïkido ?

-

- Préserver le ciel antérieur : Éviter le gaspillage d’énergie (stress, excès, émotions négatives).

-

Renforcer le ciel postérieur :

- Respiration : Pratiquer le kokyu-ho pour optimiser l’apport d’énergie respiratoire.

- Alimentation : Privilégier des aliments sains, faciles à digérer, pour une énergie alimentaire de qualité.

- Mouvement : Les techniques d’aïkido, en mobilisant le corps de manière harmonieuse, favorisent la circulation du ki.

- Harmoniser TGCA : L’aïkido, par sa pratique, permet d’unifier ces quatre énergies, créant un ki puissant et équilibré.

-

5. Pourquoi Comprendre le Ki Change Tout

-

- Efficacité martiale : Un ki bien cultivé permet des techniques plus puissantes, plus fluides, avec moins d’effort physique.

- Santé et longévité : Préserver son ciel antérieur et renforcer son ciel postérieur, c’est vieillir en bonne santé, physiquement et mentalement.

- Harmonie intérieure : L’aïkido, en travaillant avec le ki, devient une voie de développement personnel, une quête d’équilibre entre le corps, l’esprit et l’énergie universelle.

-

Conclusion : Le Ki, Pont entre Ciel et Terre

-

- Le ki n’est pas une abstraction : c’est le souffle même de la pratique de l’aïkido. En comprenant son origine (l’innommable), sa dynamique (yin/yang, ciel antérieur/postérieur), et sa composition (TGCA), le pratiquant peut transformer sa pratique, la rendant plus profonde, plus efficace, et plus en accord avec les principes fondamentaux de l’art martial.

- Sur le tatami, chaque mouvement devient une méditation en action, chaque respiration une connexion à l’énergie universelle.

16. Exagération hagiographique courante

ou la biographie offcielle de Morihei Ueshiba

-

L'exagération hagiographique est courante dans les récits sur les maîtres martiaux

- L'anecdote selon laquelle Morihei Ueshiba aurait « vu une balle avant qu'elle ne soit tirée » provient principalement du témoignage de Gozo Shioda (fondateur du Yoshinkan) dans son livre Aikido Shugyo Shioda rapporte qu'Ueshiba aurait déclaré :

- « Les balles ne peuvent pas m'atteindre » — mais aucun témoin oculaire crédible ne décrit Ueshiba esquivant physiquement des balles réelles

-

Cette histoire relève davantage :

- D'une métaphore spirituelle issue de la tradition mystique d'Ueshiba (influencée par l'Omoto-kyo)

- D'une exagération hagiographique courante dans les récits sur les maîtres martiaux

- D'une confusion entre lecture subtile des intentions et « vision du futur »

-

Ce qui est réellement à l'œuvre : la lecture des intentions (maai, zanshin)

-

En arts martiaux traditionnels, « deviner l'intention » n'est pas de la voyance, mais

une compétence sensorielle développée :

Morihei Ueshiba lui-même décrivait cette capacité comme « sentir le ki de l'adversaire »Capacité Mécanisme réel Base neurologique Perception des micro-mouvements Détection des tensions musculaires préparatoires (0,2 à 0,5 sec avant l'action) Système miroir neuronal, cortex pariétal Gestion de la distance (maai) Positionnement où l'adversaire doit engager son corps avant de frapper Proprioception, anticipation kinesthésique Présence (zanshin) Vigilance détendue sans projection mentale vers passé/futur Attention focalisée (pas de « lecture du futur »)

— une métaphore pour la perception subtile des déséquilibres corporels, non une vision extrasensorielle. Ce que décrivait Ueshiba relève du sen no sen (先の先), concept fondamental des budo japonais. -

Clarifions les trois niveaux de sen (initiative temporelle)

-

Concept Lecture littérale Mécanisme réel Statut dans l'aïkido Go no sen (後の先) « Après le premier » Riposter après que l'attaque est engagée Niveau débutant Sen no sen (先の先) « Avant le premier » Intercepter au moment même où l'intention se manifeste physiquement (tension, déplacement du poids, respiration) Niveau avancé — cœur de l'aïkido Sen sen no sen (先先の先) « Avant l'avant du premier » Agir avant que l'intention ne se forme — concept philosophique/spéculatif Rarement réalisé ; souvent métaphore spirituelle -

Sen no sen : anticipation corporelle, non voyance

-

Le sen no sen n'est pas une lecture du futur au sens paranormal.

C'est une compétence sensori-motrice développée par l'entraînement :

Indices détectés (200–500 ms avant l'action) :- Micro-tensions dans les épaules, la nuque ou les hanches

- Changement de respiration (inspiration préparatoire)

- Déplacement subtil du centre de gravité (hara)

- Orientation du regard ou du buste

Comme l'explique le maître de kenjutsu Kamiizumi Nobutsuna (XVIᵉ s.) :

« Sen no sen n'est pas deviner l'esprit de l'adversaire — c'est sentir le mouvement de son corps avant qu'il ne devienne visible. » -

Le ki et le langage métaphorique d'Ueshiba

-

Ueshiba parlait de « sentir le ki de l'adversaire » — mais dans le contexte des budo, le

ki désigne souvent l'intention incarnée, c'est-à-dire l'état corporel global (tension,

respiration, posture) qui précède l'action .

Ce n'est pas une « énergie mystique » détectable à distance, mais une lecture fine des signaux physiologiques accessibles à tout pratiquant entraîné.-

Exemple concret en aïkido :

Lorsqu'un partenaire prépare une shomen-uchi (coup vertical), son ki « monte » —

traduction corporelle : ses épaules se tendent, son bassin recule légèrement, sa

respiration se bloque.

Le pratiquant expérimenté perçoit ces indices et entame son irimi (entrée) en même temps que l'attaque se déclenche : c'est le sen no sen.

-

Exemple concret en aïkido :

Lorsqu'un partenaire prépare une shomen-uchi (coup vertical), son ki « monte » —