L'aïkido traditionnel c'est aussi de la bio-mécanique

L'aïkido traditionnel et sa bio-mécanique shizei, Hanmi...

Ikkyo undo lever les bras au dessus de la tête vous éviterait les crises cardiaques et les AVC !

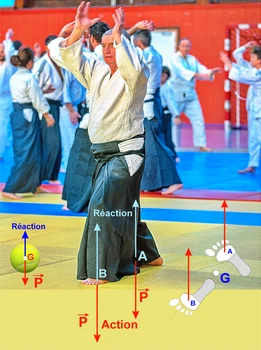

1. Force, moments

- En aïkido traditionnel, la compréhension des forces et de leurs moments est essentielle pour saisir la dynamique des techniques. Le « moment d’une force » désigne l’effet produit par une force appliquée à une certaine distance d’un point de rotation ou d’appui. Dans la pratique, cela se traduit par la manière dont les forces agissent sur le corps du pratiquant (tori) et sur celui du partenaire (aïté), et comment ces forces sont utilisées pour générer les techniques d’aïkido, être toujours en équilibre.

- Comment définir les forces ? (prérequis)

- Une force est une action capable de mettre un corps en mouvement, de modifier son mouvement ou de le déformer.

-

Elle possède

- Une norme (également appelée intensité ou module)

- Une direction,

- Un sens,

- Un point d’application

- 1. Les forces exercées sur le pratiquant

-

Lorsqu’un pratiquant reçoit une attaque, plusieurs forces s’exercent sur son corps :

- Force linéaire : C’est la force directe de l’attaque (poussée, traction, frappe) qui tend à déplacer le corps dans une direction.

- Moment de force : Si l’attaque est appliquée à une certaine distance du centre de gravité ou d’un point d’appui (par exemple, au niveau du bras ou de l’épaule), elle crée un moment qui tend à faire pivoter ou tourner le corps du pratiquant.

- ce de réaction : Le corps du pratiquant réagit en absorbant, redirigeant ou neutralisant la force, souvent par le kimusubi, un déplacement ou une rotation.

- La maîtrise des moments de force permet au pratiquant de ne pas s’opposer frontalement à l’attaque, mais de l’utiliser pour générer un mouvement circulaire, facilitant l’esquive ou la projection, qui lui permet de compenser des handicaps physiques ou un déficit de force brute.

- 2. Les forces exercées par tori sur aïté

- Dans l’exécution d’une technique, le pratiquant utilise les principes des moments de force pour agir sur aïté :

-

- Application d’une force à distance : En saisissant le poignet, le bras ou l’épaule d’aïté, le pratiquant applique une force qui, selon le point d’appui, crée un moment et provoque une rotation ou un déséquilibre chez aïté.

- Utilisation du centre : Le pratiquant mobilise son propre centre (seika tanden) pour transmettre la force de manière efficace, en utilisant tout le corps et non seulement les bras.

- Redirection de la force : Plutôt que de s’opposer à la force d’aïté, le pratiquant la capte et la redirige, amplifiant le moment pour faciliter la projection ou l’immobilisation.

- 3. Exemples concrets

-

- Irimi nage : Le pratiquant entre dans l’attaque, capte la force linéaire et la transforme en mouvement circulaire autour de son centre, créant un moment qui projette aïté.

- Kote gaeshi : En saisissant le poignet d’aïté et en appliquant une torsion, le pratiquant génère un moment de force qui entraîne la rotation du bras et la chute du partenaire.

- Shiho nage : La technique utilise la rotation du corps et l’application de la force à distance pour créer un moment qui déséquilibre et projette aïté.

- 4. Importance de la biomécanique

-

La compréhension des moments de force en aïkido permet :

- D’optimiser l’efficacité des techniques.

- De préserver l’intégrité physique des pratiquants.

- De développer une pratique harmonieuse, où la force brute est remplacée par la précision et la gestion des axes et des centres.

- Conclusion

- En aïkido traditionnel, les moments des forces sont au cœur de la pratique. Ils permettent de transformer une attaque en opportunité de mouvement, de projection ou d’immobilisation, tout en respectant le principe fondamental de non-opposition. La maîtrise de ces principes est la clé d’une pratique fluide, efficace en respectant les limites de chacun.

- Pour les explications concernant l'application dans la pratique voir les cours d'Alain Peyrache

- Voir le cours d'Alain Peyrache sensei ceci n'est que le support de ses cours afin d'aider à la compréhension.

- L'aïkido s'apprend avec un maître dans un dojo et pas ailleurs.

2. Le shizei en aïkido traditionnel (fig1)

- « shizei » (姿勢) Sugata (shi) Ikioï (sei) exprime la force

- En aïkido, le terme japonais « shizei » (姿勢) Sugata (shi) exprime la forme, la figure, la taille. Ikioï (sei) exprime la force, la vigueur, la vivacité. Shisei contient ces deux sens.

- Il ne s’agit pas simplement d’une forme extérieure, mais d’un état global qui englobe la tenue du corps, la présence mentale et la vitalité intérieure.

- Le mot est composé de « shi » (forme, figure) et « sei » (force, vigueur, vivacité), ce qui souligne l’importance d’une posture ancrée, vivante, dynamique et équilibrée.

- Le shizei, bien plus qu’une posture physique

- Le shizei ne se limite pas à l’alignement du dos ou à la position des pieds.

- Il s’agit d’un état de réalisation de l’unité (du plus manifesté au moins manisfesté) entre le corps et l’esprit, visible à travers la manière dont on se tient, mais aussi dans la façon dont on aborde la pratique et la vie quotidienne, l’art de vivre.

- Une bonne posture en aïkido est à la fois souple et stable, détendue et tonique. Elle permet de canaliser l’énergie (ki), d’être prêt à réagir à toute situation, et de transmettre une impression de calme et de détermination que permet le recul de la situation.

- Pour Tamura sensei

-

le shizei n’est pas seulement une question d’apparence extérieure, mais aussi de force

intérieure visible dans l’attitude. Pour atteindre un bon shizei, il recommande :

- D’étirer la colonne vertébrale et de la garder droite, comme si l’on poussait le ciel avec la tête, la terre avec les pieds.

- De ne pas bomber la poitrine comme dans une position militaire, mais de laisser les épaules tomber naturellement, détendues.

- De placer le ki (énergie vitale) dans le seika tanden (centre énergétique situé dans le bas-ventre).

- De garder le corps tout entier calme et détendu, prêt à l’action.

- Miyamoto Musashi, célèbre maître du sabre, décrivait le shizei martial

- comme une attitude où le visage est calme, les épaules relâchées, la colonne vertébrale droite, les genoux et les orteils bien ancrés au sol, et le ventre fermement arrondi. Cette posture permet de se mouvoir librement et d’exprimer une force tranquille.

- Le shizei dans la pratique de l’aïkido traditionnel

- Dans l’aïkido traditionnel, le shizei est un fondement essentiel. Il conditionne la qualité des techniques, la capacité à absorber et rediriger la force de l’adversaire, et la sécurité dans la pratique.

- Un bon shizei permet de maintenir l’équilibre, d’éviter les tensions inutiles et de préserver la santé sur le long terme. Il est aussi le reflet de l’état d’esprit du pratiquant : calme, centré, ouvert et bienveillant.

- La posture n’est pas figée : elle s’adapte en permanence aux situations, que ce soit dans le dojo ou dans la vie quotidienne.

- Le shizei est ainsi un outil de développement personnel, qui aide à mieux se connaître et à mieux interagir avec les autres.

- Conclusion

-

Le shizei en aïkido traditionnel est bien plus qu’une simple posture physique.

Il s’agit d’une attitude globale, qui allie la justesse corporelle, la présence mentale et la force intérieure.

Sa maîtrise est la clé d’une pratique efficace, harmonieuse et respectueuse de soi et des autres.

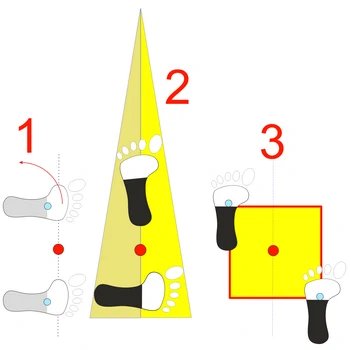

3. Hanmi, hitoemi, San kaku ho (fig1)

- Hanmi hitoemi sankaku (voir les fig ci-dessous)

-

- HITO E MI et san kaku ho : deux positions fondamentales en aïkido

- Hanmi « moitié »

- Hitoemi hito e mi ou Ura sankaku « Triangle arrière »

- hitoemi il s’agit d’une position où le corps est orienté de façon à présenter le moins de surface possible à l’adversaire,

- San kaku ho « San kaku ho » signifie littéralement « méthode du triangle » en japonais. Le triangle est une figure géométrique fondamentale en aïkido, car il symbolise la stabilité et la capacité à canaliser et rediriger la force. En san kaku ho, les pieds sont positionnés de manière à former un triangle avec le sol, ce qui offre une base solide et équilibrée, essentielle pour l’exécution des techniques, que ce soit à mains nues (taijutsu) ou avec armes (bukiwaza).

-

Différences essentielles

- Orientation du corps : HITO E MI privilégie une posture de profil, réduisant la surface exposée à l’adversaire, alors que san kaku ho met l’accent sur la structure triangulaire de la base, assurant stabilité et puissance.

- Utilisation : HITO E MI est souvent employée lors des déplacements rapides ou des esquives, tandis que san kaku ho est la référence pour la garde et la préparation à l’exécution des techniques.

- Objectif : HITO E MI vise à minimiser les risques en combat, san kaku ho vise à maximiser l’efficacité des mouvements et la stabilité.

-

Pour faire simple

HITO E MI et san kaku ho sont deux notions clés en aïkido, l’une axée sur la réduction de la cible par le profil, l’autre sur la stabilité par la structure triangulaire. Leur compréhension et leur maîtrise sont essentielles pour progresser dans la pratique de l’aïkido.

Autres schémas

4. Tandoku dosa exercices que l'on pratique seul

- Tandoku dosa (単独動作) doa exercices que l'on pratique seul

- Dans l’aïkido traditionnel, il désigne l’ensemble des exercices corporels pratiqués sans partenaire, par opposition aux exercices à deux (sotai dosa). Ces mouvements sont fondamentaux pour la préparation du corps, le développement de la conscience corporelle et l’intégration des principes de l’aïkido.

- Objectifs du tandoku dosa

-

Le tandoku dosa vise plusieurs objectifs essentiels :

- Construire un corps équilibré et stable, grâce à la respiration (kokyu ho) et à la répétition des mouvements de base.

- Développer la concentration, la coordination et la conscience du centre (seika tanden).

- Intégrer les principes de déplacement (ashi sabaki), de rotation (tai sabaki) et de posture (shisei).

- Préparer le corps et l’esprit à la pratique des techniques à deux, en ancrant les bases biomécaniques et énergétiques de l’aïkido.

- Parmi les exercices les plus connus, on retrouve :

-

- Ameno tori fune : exercice de « l’arche céleste », qui associe mouvement du corps, respiration et sons d’accompagnement (kake goe). Il permet de mobiliser l’énergie dans le centre et d’harmoniser le mouvement global du corps.

- Ashi sabaki : travail des déplacements fondamentaux (avant, arrière, latéral, rotation) pour développer l’équilibre et la fluidité.

- Tai sabaki : exercices de rotation du corps sur place ou en déplacement, essentiels pour l’esquive et la redirection des forces.

- Suburi : mouvements répétés avec ou sans armes, pour intégrer les principes de coupe, de frappe ou de saisie.

- La pratique régulière du tandoku dosa apporte :

-

- Un renforcement de la structure corporelle (os, tendons, muscles) et de la stabilité articulaire.

- Une amélioration de la coordination, de la souplesse et de la puissance.

- Le développement de la capacité à produire, absorber et transmettre la force de manière unifiée et non résistante.

- Une meilleure compréhension des principes internes de l’aïkido, comme l’unité du mouvement, la gestion du ki (énergie) et la relation yin/yang des forces.

5. Ashi sabaki en aïkido traditionnel

- En aïkido traditionnel, le terme japonais « Ashi sabaki » (足捌き) désigne l’art du déplacement des pieds. Il s’agit d’un ensemble de techniques et de principes qui permettent au pratiquant de se mouvoir efficacement, d’éviter les attaques, de se positionner avantageusement par rapport à l’adversaire (aïté) et de générer la puissance nécessaire à l’exécution des techniques.

- L’Ashi sabaki repose sur plusieurs principes essentiels :

-

- Économie de mouvement : Les déplacements doivent être fluides, naturels et sans tension inutile.

- Stabilité et mobilité : Il s’agit de trouver le juste équilibre entre une base solide et la capacité à se déplacer rapidement dans toutes les directions.

- Adaptation : Le pratiquant ajuste constamment sa position en fonction de l’attaque, du partenaire et de l’environnement.

- Connexion avec le centre (seika tanden) : Les déplacements partent du centre du corps, garantissant une transmission optimale de l’énergie et une meilleure coordination.

- Les principaux types d’ashi sabaki

-

En aïkido traditionnel, on distingue plusieurs formes de déplacements

- Ayumi ashi : marche naturelle, où les pieds avancent alternativement comme lors de la marche quotidienne.

- Tsugi ashi : déplacement glissé, où un pied « suit » l’autre sans jamais croiser ni se soulever exagérément du sol. C’est le déplacement le plus utilisé dans la pratique, car il permet de garder une base stable et de réagir rapidement.

- Okuri ashi : déplacement latéral, où un pied pousse l’autre pour se déplacer sur le côté.

- Tenkan : pivot sur un pied, permettant de tourner le corps à 180° pour esquiver ourediriger une attaque.

- Irimi : entrée directe vers l’adversaire, souvent combinée à un déplacement circulaire pour se placer hors de la ligne d’attaque.

- Rôle de l’ashi sabaki dans la pratique

-

L’Ashi sabaki est au cœur de l’efficacité martiale en aïkido. Il permet :

- D’éviter les attaques sans opposition frontale.

- De se placer dans l’angle mort de l’adversaire (ma-ai).

- De générer la puissance nécessaire à la projection ou à l’immobilisation.

- De préserver l’intégrité physique du pratiquant et du partenaire.

- Conclusion

- L’Ashi sabaki est une composante fondamentale de l’aïkido traditionnel. Sa maîtrise permet d’exprimer pleinement les principes de non-opposition, d’harmonie et d’efficacité propres à cet art martial. Travailler les déplacements, c’est progresser vers une pratique plus fluide, plus sûre et plus profonde.

6. Pour réponde à un pratiquant qui se reconnaitra

- Définition des positions (voir plus haut la version simple)

- (voir plus haut (3) la version simple) car il faut parfois répéter les mêmes choses d'une manière différentes

-

Hanmi

Le terme « hanmi » signifie littéralement « demi-corps ». En Aïkido, cette position consiste à présenter seulement la moitié de son corps à l’adversaire, ce qui réduit la surface exposée et favorise la mobilité. -

Les hanches sont orientées à environ 45°, les pieds sont écartés à la largeur des

épaules, et le poids est réparti de façon équilibrée.

Hanmi est la position fondamentale de l’Aïkido, adoptée aussi bien à mains nues (taijutsu) qu’avec armes (bukiwaza : ken et jo).

Elle permet d’éviter les attaques directes et favorise les déplacements dans toutes les directions. -

Hitoemi

Hitoemi est une position moins connue mais tout aussi essentielle.

Elle consiste à ouvrir le pied avant au maximum, ce qui permet à l’axe du corps (colonne vertébrale) d’effectuer une rotation maximale dans la direction indiquée par le pied avant. -

Les hanches suivent naturellement ce mouvement.

Hitoemi est parfois appelée « Ura sankaku » (triangle arrière) et se distingue par une orientation du corps sur une seule ligne, favorisant la rotation et l’esquive.

Cette position est utilisée pour des mouvements offensifs ou défensifs rapides, notamment dans les techniques de jo (bâton) et lors de certains déplacements stratégiques. -

Sankaku et Shizei

« Sankaku » signifie « triangle » et « shizei » désigne la posture. Sankaku shizei fait référence à la posture triangulaire, qui est la base du hanmi.

Cette forme triangulaire assure stabilité et mobilité, permettant au pratiquant de se déplacer aisément tout en gardant une posture équilibrée.

Elle est essentielle pour absorber et rediriger l’énergie de l’adversaire. - Contexte d’utilisation

-

Hanmi :

Utilisée en début de pratique, lors des gardes et des déplacements de base. Elle est idéale pour se protéger, contrôler la distance (ma-ai) et préparer des techniques défensives ou offensives. Hanmi est la posture la plus polyvalente et la plus enseignée en Aïkido. -

Hitoemi :

Employée pour maximiser la rotation du corps, notamment lors des esquives ou des attaques latérales. Elle est particulièrement utile pour les techniques nécessitant une grande mobilité du tronc et des hanches, ou pour surprendre l’adversaire par un changement rapide d’axe. Hitoemi est souvent utilisée dans les enchaînements avec armes ou pour accentuer la fluidité du mouvement. -

Sankaku et shizei :

Cette posture triangulaire est la base de la stabilité et du mouvement en Aïkido. Elle est employée dans toutes les situations où l’équilibre et la capacité à absorber ou rediriger une attaque sont primordiales. Sankaku shizei est donc présente dans la plupart des techniques, que ce soit à mains nues ou avec armes. - Conclusion

-

Hanmi, hitoemi, sankaku, shizei

sont trois positions fondamentales en Aïkido, chacune ayant ses spécificités et son contexte d’utilisation. Hanmi est la posture de base, hitoemi favorise la rotation et l’esquive, tandis que sankaku shizei assure stabilité et mobilité. Leur maîtrise permet d’adapter sa pratique à chaque situation et d’optimiser l’efficacité des techniques.

7. Les inconvénients de la garde carrée face à la garde hanmi

(shizei)

- ### 1. Surface exposée et vulnérabilité

-

La garde carrée,

où le buste fait face à l’adversaire, expose l’ensemble du corps aux attaques. Les zones vitales (abdomen, poitrine, gorge) sont directement accessibles. À l’inverse, la garde hanmi (shizei), en ne présentant qu’un profil, réduit considérablement la surface exposée. Cette orientation permet de masquer la moitié du corps, rendant plus difficile pour l’adversaire de cibler efficacement. - ### 2. Mobilité et déplacements

-

La garde carrée,

les déplacements latéraux ou en rotation sont moins fluides. Le poids du corps est réparti de façon symétrique, ce qui limite la capacité à pivoter rapidement ou à esquiver. La garde hanmi, avec son appui triangulaire et son orientation à 45°, favorise la mobilité dans toutes les directions. Elle permet des entrées (irimi), des pivots (tenkan) et des esquives plus naturelles et efficaces. - ### 3. Stabilité et équilibre

-

La garde carrée,

offre une base stable vers l’avant, mais elle est moins efficace pour absorber ou rediriger une force venant de côté. La garde hanmi, grâce à sa posture triangulaire (sankaku), assure un meilleur équilibre et une capacité accrue à absorber ou détourner l’énergie d’une attaque. Cette stabilité dynamique est essentielle en aïkido, où l’on privilégie la redirection plutôt que l’opposition frontale. - ### 4. Prévisibilité et adaptabilité

-

La garde carrée,

est plus rigide et prévisible. Elle limite la capacité à masquer ses intentions ou à varier les angles d’attaque et de défense. En hanmi, la posture invite à la fluidité et à l’adaptation, permettant de changer d’axe ou de distance sans effort apparent. Cela rend la lecture des intentions plus difficile pour l’adversaire. - ### 5. Transmission de la force

-

Dans la garde carrée,

la transmission de la force se fait principalement de manière linéaire, ce qui peut entraîner une confrontation directe et énergivore. La hanmi, en revanche, favorise l’utilisation de la rotation des hanches et du transfert du poids, permettant de générer de la puissance tout en restant souple et économe en énergie. - ## Conclusion

- La garde carrée, bien que simple à adopter, présente plusieurs inconvénients majeurs face à la garde hanmi de l’aïkido. Elle expose davantage le corps, limite la mobilité, la stabilité et l’adaptabilité, et favorise une confrontation directe peu compatible avec les principes de l’aïkido.

-

La position hanmi shizei,

en masquant la moitié du corps et en favorisant la mobilité triangulaire, s’impose comme une posture plus efficace pour la défense, l’attaque et la gestion de l’énergie.

8. Kamae : la garde en aïkido traditionnel

- Kamae (position de garde)

- Le terme « kamae » désigne la posture de garde, essentielle dans toute pratique martiale.

- En aïkido, le kamae vise à :

-

- Réduire la surface corporelle exposée à l’adversaire. Dissimuler les points vitaux à l'adversaire et les rendre plus difficilement accessible à ses coups.

- Permettre des déplacements rapides dans toutes les directions.

-

Maintenir un équilibre du poids sur les deux pieds, facilitant l’avancée ou la

retraite.

La position classique « hanmi » , où le corps est orienté à 45° par rapport à l’attaque.

Les pieds sont légèrement écartés, le pied avant pointe vers l’adversaire, le pied arrière est ouvert, formant un triangle (San Kakuho voir plus haut).

Les genoux sont fléchis, prêts à absorber ou éviter une attaque, ou à bouger rapidement.

- Deux variantes de Hanmi :

-

• Migi hanmi : pied droit devant.

• Hidari hanmi : pied gauche devant. - Ai hanmi et Gyaku hanmi

-

- Ai hanmi : (aï pareil, identique, harmonie) les deux partenaires ont le même pied devant (droit/droit ou gauche/gauche).

- Gyaku hanmi : Gyaku inverse les partenaires ont des pieds opposés devant (droit/gauche ou gauche/droit).

- Mu Kamae (garde naturelle mu vide, absence)

- Les bras et les mains sont le long du corps, prêts à réagir sans tension excessive. Cette posture vise la spontanéité et la disponibilité, plutôt qu’une garde figée.

- Nakazono sensei expliquait qu'on ne savait pas comment l'adversaire allait attaquer on ne pouvait donc ni prévoir une garde haute ou basse le mieux était de ne pas prendre de garde du tout la simple position hanmi était suffisante.

- Kamae avec armes (Aiki-Ken et Aiki-Jo)

- En aïkido traditionnel, la pratique avec le sabre (ken) ou le bâton (jo) implique des kamae spécifiques, adaptés à la distance et à la nature de l’arme.

- Ces gardes sont plus marquées et conventionnelles, mais toujours conçues pour permettre des déplacements rapides et une adaptation à l’attaque.

- Points clés à retenir

-

- La garde en aïkido n’est pas rigide : elle doit permettre une réaction instantanée dans toutes les directions.

- L’objectif est d’être toujours prêt, sans posture figée, pour s’adapter à toute situation.

- Les gardes varient selon la pratique à mains nues ou avec armes, mais reposent sur les mêmes principes de mobilité, d’équilibre et de réduction de la cible.

- Kamae fondamentaux en Aiki-Ken

-

-

Gedan-no-kamae (下段の構え)

Garde basse : le sabre est abaissé, pointe vers le sol, généralement devant la jambe avant. Cette garde est plus défensive et permet de préparer des attaques surprises. -

Chudan-no-kamae (中段の構え) ou Seigan (la plus courante, voir le chapitre

plus bas)

Garde du milieu : le sabre est tenu devant soi, pointe vers l’adversaire, à hauteur du ventre ou du plexus solaire. C’est la garde la plus courante, équilibrée entre attaque et défense. - Jodan-no-kamae (上段の構え)

Garde haute : le sabre est levé au-dessus de la tête, prêt à effectuer une coupe descendante. Cette posture exprime une intention offensive. - 5. Hasso-no-kamae (八相の構え)

Garde « huit aspects » : le sabre est tenu verticalement près du visage ou de l’épaule, prêt à attaquer ou à défendre dans plusieurs directions. -

Waki-kamae (脇構え)

Garde latérale arrière : le sabre est tenu sur le côté, pointe vers l’arrière, caché derrière le corps, soit en avançant soit en reculant. Cette posture est utilisée pour tromper l’adversaire et préparer une attaque rapide.

-

Gedan-no-kamae (下段の構え)

- Points à retenir

-

- Chaque garde a une utilité spécifique selon la distance, l’intention (attaque/défense) etla stratégie adoptée.

- En aïkido traditionnel, l’accent est mis sur la fluidité du passage d’une garde à l’autre, pour s’adapter à la situation et à l’adversaire.

- Une garde peut aussi être un piège pour l'adversaire et utilisée pour tromper l’adversaire (yin/yang)

- Seigan-no-kamae

-

- Position :

Le sabre est tenu devant soi, pointe légèrement dirigée vers les yeux de l’adversaire (d’où le nom « seigan », qui signifie « regard droit » ou « droit devant »). - Utilité :

Cette garde est à la fois défensive et offensive. Elle permet de réagir rapidement à une attaque tout en gardant l’adversaire sous contrôle visuel. -

Posture :

Les pieds sont en hanmi (demi-corps), le poids du corps est réparti, prêt à avancer ou reculer. Les mains tiennent le sabre fermement, mais sans tension excessive. Points clés -

Seigan-no-kamae

est très utilisée dans les exercices d’Aiki-Ken, car elle offre un bon équilibre entre protection et capacité d’attaque. - Elle favorise la vigilance et la disponibilité, principes essentiels en aïkido.

- Position :

- Seigan-no-kamae : la plus utilisée

- Seigan-no-kamae (正眼の構え) est une garde utilisée avec le sabre (bokken ou katana) en aïkido et dans d’autres arts martiaux japonais.

- Elle consiste à tenir le sabre devant soi, pointe dirigée vers les yeux de l’adversaire, bras légèrement fléchis, corps équilibré et prêt à réagir.

- Avantages de Seigan-no-kamae en aïkido

-

- Équilibre entre attaque et défense

Seigan-no-kamae est une posture centrale qui permet de passer rapidement de la défense à l’attaque. Le sabre est positionné de manière à pouvoir parer une attaque ou lancer une riposte instantanée. -

Contrôle de la distance

La pointe du sabre dirigée vers les yeux de l’adversaire crée une « ligne de menace » qui oblige l’autre à respecter la distance. Cela permet de contrôler l’espace et de dissuader les attaques directes. -

Préparation mentale et physique

La posture Seigan-no-kamae favorise la concentration et la vigilance. Elle incite à rester attentif, prêt à réagir à toute action de l’adversaire, tout en gardant le corps détendu et mobile. -

Polyvalence

Cette garde est adaptée à de nombreuses situations et techniques, que ce soit en attaque ou en défense. Elle est utilisée dans la plupart des katas et exercices avec armes en aïkido. -

Dissimulation de l’intention

En gardant le sabre devant soi, il est possible de masquer la longueur de la lame et de dissimuler ses intentions, rendant plus difficile pour l’adversaire d’anticiper le prochain mouvement.

- Équilibre entre attaque et défense

- En résumé Seigan-no-kamae

- est une garde fondamentale en aïkido avec armes, offrant équilibre, contrôle, polyvalence et préparation mentale. Elle permet de rester prêt à toute éventualité, tout en maintenant une posture stable et efficace.

Kamae

9. Equilibre, ancrage surface de sustentation

- La surface de sustentation en aïkido : fondement invisible de l’efficacité technique

- L’aïkido, art martial japonais créé par Morihei Ueshiba, repose sur des principes biomécaniques et énergétiques subtils. Parmi ceux-ci, la surface de sustentation — ou base de soutien — joue un rôle central, souvent méconnu des débutants, mais déterminant pour la stabilité, la puissance et la fluidité des techniques.

- Qu’est-ce que la surface de sustentation ?

- En aïkido, la surface de sustentation désigne la zone de contact entre le corps du pratiquant et le sol. Elle est principalement assurée par les pieds, mais peut aussi impliquer d’autres parties du corps selon les positions (genoux, mains en cas de chute ou de déplacement au sol). Cette surface n’est pas statique : elle évolue constamment en fonction des déplacements, des rotations et des transferts de poids.

- Pourquoi est-elle si importante ?

-

Stabilité et équilibre

Une base solide permet de résister aux forces extérieures (poussées, tractions, déséquilibres). En aïkido, où l’on cherche à utiliser la force de l’adversaire contre lui, une surface de sustentation bien maîtrisée évite d’être projeté ou déséquilibré. Par exemple, lors d’une technique comme irimi-nage, le pratiquant doit ancrer son pied arrière pour pivoter efficacement et guider son partenaire. -

Transmission de la puissance

La force en aïkido ne provient pas de la musculature, mais de la capacité à canaliser l’énergie (ki) à travers le corps et vers le sol. Une surface de sustentation optimale permet de « rooter » cette énergie, comme un arbre dont les racines s’enfoncent dans la terre. Sans cette connexion, les techniques perdent en efficacité et en précision. -

Fluidité et mobilité

L’aïkido se caractérise par des mouvements circulaires et des déplacements fluides. La surface de sustentation doit être suffisamment large pour assurer la stabilité, mais assez dynamique pour permettre des changements de direction rapides. Un pied mal placé ou un poids mal réparti peut briser la continuité du mouvement. -

Contrôle de l’adversaire

En contrôlant sa propre surface de sustentation, le pratiquant peut aussi influencer celle de son partenaire. Par exemple, en kote-gaeshi, le déséquilibre initial de l’adversaire est amplifié par une rotation du poignet et un déplacement du corps qui réduit sa base de soutien, le rendant vulnérable à la projection. - Comment travailler sa surface de sustentation ?

-

Exercices de base :

Certains exercices de préparation comme Ameno tori fune furitama sont des exercices qui permettent de prendre conscience de l’ancrage qui n’est pas uniquement physique, mais dans ce site comme on ne parle que de généralité donc voir avec Alain Peyrache sensei.

Les déplacements (tai-sabaki) et les exercices de respiration (kokyu-ho) aident à prendre conscience de son ancrage au sol. -

Travail à deux :

Les exercices de poussée (kokyu-dosa) permettent de tester sa stabilité et d’ajuster sa posture en fonction des forces extérieures. -

Conscience corporelle :

Porter attention à la répartition du poids, à l’alignement des hanches et des épaules, et à la pression exercée sur les pieds lors de chaque technique. - Pour les déplacements de base (Tai-sabaki)

-

Pieds en contact constant :

Lors des déplacements circulaires (tenkan, irimi), garder toujours au moins un pied bien ancré au sol. Éviter de « sauter » ou de croiser les pieds, ce qui réduit la base de soutien. -

Répartition du poids :

en position naturelle (hanmi), 60% du poids doit être sur le pied avant, 40% sur le pied arrière. Cela permet une réaction rapide dans toutes les directions. -

Exercice :

Marche lentement, en portant attention à la pression sous chaque pied. Resentir la transition du poids d’un appui à l’autre. - En résumé

-

La surface de sustentation est bien plus qu’un simple appui :

c’est le socle invisible sur lequel repose toute la pratique de l’aïkido. Maîtriser cet aspect technique, c’est acquérir la capacité de rester centré, stable et efficace, quelle que soit l’intensité de l’échange. Comme le disait Morihei Ueshiba : « L’aïkido est la voie de l’harmonisation des énergies. » Cette harmonie commence par une connexion profonde et consciente avec le sol.

Supports de cours (Alain Peyrache sensei)

Déplacements différents selon la position carrée ou aïkido

Déplacements différents selon la position carrée ou aïkido

fig4